Materia: Matematica

Profesora: Celeste Cepeda

06/04/2020

NOTICIAS DEL BICENTENARIO

De Cepeda a Kicillof: cómo y por qué se llegó al Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

11 de febrero de 2020 · 00:02 hs.

Un día como hoy, pero de 1820, el Cabildo de Buenos Aires reasumió el mando sobre la Provincia y la Ciudad, que entonces eran una sola cosa. De Cepeda a Duhalde, y de Duhalde a Kicillof, enterate el origen y el por qué de esta fecha histórica.

El 27 de septiembre de 1990, durante el gobierno de Antonio CafieroEduardo Duhalde, el Poder Ejecutivo de la Provincia creó una “Comisión de Trabajo”, integrada por distintas áreas de la administración, a quien se confirió una tarea de carácter histórico. Por un lado, fijar la fecha de nacimiento de la Provincia. Por el otro lado, analizar los antecedentes para crear una bandera provincial.

La misión recayó sobre Eduardo Duhalde. Más precisamente sobre los ministerios de Gobierno, la Secretaría General de la Gobernación, la Dirección General de Escuelas y Cultura, la Subsecretaría de Cultura y la Dirección del Archivo Histórico de la Provincia, además de los presidentes de la Suprema Corte, las Cámaras de Senadores y Diputados y de sus respectivas Comisiones de Cultura.

Las autoridades debían investigar y deliberar hasta definir la fecha de “un acontecimiento acontecimiento histórico que, por su importancia, resulte representativo de la vida, cultura e identidad bonaerenses” y que sirva para “la auténtica reflexión sobre sus orígenes, presente, peculiaridades y posición en la comunidad nacional a la que se está indisolublemente unida, contribuyendo así a la afirmación de la identidad provincial”.

Un año más tarde, el 6 de septiembre de 1991, el Gobernador Eduardo Duhalde, emitió un decreto (el 2931) basandose en el dictamen de la comisión: “Establecer Como fecha histórica de la Provincia de Buenos Aires, para conmemorar su nacimiento como entidad autónoma federal, el día 11 de Febrero de cada año”, se leía en el primer artículo de la norma.

En esa fecha del año 1820, el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de La Plata, que acababa de ser derrotado en la Batalla de Cepeda, depositó la “Dirección del Estado” en el Cabildo de Buenos Aires, que sólo aceptó la representación de su territorio -la Provincia y la Ciudad. Ese hecho significó, para la comisión, la “reasunción de la soberanía popular cumplida entonces por el Cabildo en el estricto ámbito jurisdiccional de la Provincia” y por eso se estableció como fecha histórica para conmemorar cada año.

Una reciente publicación del Archivo Histórico Levene sintetiza a grandes rasgos el contexto en el que la Provincia reasumió su soberanía.

La guerra civil latente en lo que hoy constituye el territorio argentino tuvo una de sus manifestaciones más claras hacia fines de la década revolucionaria, luego del rechazo de las provincias a la Constitución de 1819, de carácter unitaria. Así, el 1º de febrero de 1820 las fuerzas federales al mando de los caudillos Estanislao López, de Santa Fe, y Francisco Ramírez, de Entre Ríos, derrotaron en la batalla de Cepeda a las porteñas, al mando del Director Supremo José Rondeau. Esto trajo como consecuencia la disolución del Congreso Constituyente y la caída del régimen directorial, por lo que el Cabildo de Buenos Aires, en una proclama emitida el 11 de febrero, comunicó que reasumía el mando de la ciudad y la provincia.

La consecuencia política del hecho fue la disolución del Gobierno central, el rechazo definitivo a la

constitución de 1819, cuestionada por su carácter unitario, y la declaración de las autonomías de cada uno de los territorios que conformaban las Provincias Unidas.

Para Buenos Aires, significó que el Cabildo asumiera el control político. Así lo comunicaba a los “vecinos” mediante una proclama publicada el 11 de febrero de 1820. “Ciudadanos: el deseo de poner término á una guerra fraticida y el expreso voto de los ciudadanos virtuosos, (como bien presto lo vereis por la prensa) han hecho entender á la Municipalidad el ceso de las antiguas autoridades”, se lee en el documento.

“El Cabildo, ciudadanos, preside hoy á vuestros destinos. Entretanto se establecen los preliminares, medios y modos de una administracion tranquila y feliz, el orden interior de esta ciudad y provincia ocuparan sus primeros ciudados y desvelos”, continúa, con la firma de los funcionarios del Cabildo, en su mayoría políticos y militares que lucharon en las guerras de la independencia.

Allí se encuentran Esteban Romero, José Julián Arriola, Pedro José Echegaray, Francisco Delgado, Juan Angel Vega, Marcelino Rodriugez, Fermin Yrigoyen, Juan Pablo Saenz Valiente, Baltasar Ximenez, Benito Lynch y Miguel de Belgrano, hermano de Manuel Belgrano, quien fallecería el 20 de junio de ese mismo año.

Más allá de las buenas intenciones de Eduardo Duhalde, la fecha del 11 de Febrero nunca fue tenida demasiado en cuenta. El actual gobernador, Axel Kicillof, la desempolvó al asumir el mando de la Provincia, el 11 de diciembre de 2019.

“La Provincia tiene una gran oportunidad, porque el año que viene cumple 200 años de vida, es el Bicentenario de la provincia de Buenos Aires. No importa en qué crean, les voy a pedir que nos dediquemos en que los próximos años sean 200 años de una, provincia más productiva, integrada, más solidaria y una provincia más justa que no dejemos y no permitamos que nadie nos venga a decir que la provincia de Buenos Aires esinviable”, dijo, sobre el final de su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Finalmente, el 22 de enero, llegó el anuncio oficial. Mediante el decreto 27, declaró al año 2020 como el del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, dispuso que “toda la documentación oficial a utilizar en la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar la leyenda “2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires”.

BICENTENARIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Para celebrar sus primeros 200 años de historia, el Gobierno de Buenos Aires creó una escarapela bonaerense, la misma será la insignia que acompañará a las actividades a desarrollarse a lo largo del 2020 con motivo del bicentenario provincial.

Los tres valores que imperan en el diseño son la diversidad, la producción y la integración. Pilares de la identidad y del orgullo bonaerense.

La escarapela bonaerense no es un escudo independiente sino que se trata de un isologo inscripto en un entramado más amplio. Es decir, el isologo aparece como parte de una constelación más amplia. Este enfoque expresa la idea de una Provincia que abraza al País, una Provincia que integra a la Nación con orgullo y protagonismo hermanada con las demás provincias.

A 200 años de su fundación, se han superado los conflictos divisionistas que tuvieron dolorosa recurrencia en nuestra historia. La Provincia es en la patria. No se trata de un isologo cerrado sobre sí mismo, retrata a la Provincia sin fronteras, una tierra que se ha distinguido por dar lugar y oportunidades a migrantes e inmigrantes provenientes de distintas partes del mundo, que fueron también ellos los que vinieron a poblarla y a construirla.

La escarapela está compuesta por elementos del escudo provincial y del escudo nacional, enfatizando esa doble pertenencia. En su centro contiene al sol amarillo del escudo provincial, un engranaje rojo que retoma de su bandera y un anillo de olivos y laureles que se prolongan en una infinita red de lazos que terminan de construir la imagen de la escarapela.

El sol del escudo provincial, el engranaje de la producción y el trabajo, las hojas del olivo y el laurel representando la unidad y la gloria construyen la identidad bonaerense en el marco de su bicentenario.

El contraste de colores y símbolos busca expresar la diversidad de la Provincia, que con sus ríos, mares, sierras, campos, grandes ciudades y pequeñas localidades compone un universo tan amplio como heterogéneo. La diversidad reflejada por la escarapela convive en el marco de una integración solidaria, entre el campo y la industria, la naturaleza y la cultura, la Provincia y el País.

El color rojo del engranaje remite al federalismo, a partir del cual la Provincia asume su compromiso solidario con el resto de las provincias, pero también expresa la idea de una provincia viva y vibrante; el rojo simboliza el ADN de un pueblo que abraza los valores de la solidaridad, la igualdad, el trabajo y la producción. La Provincia de Buenos Aires, provincia de la patria, cumple 200 años de historia. El Gobierno de la Provincia va a celebrarlo poniendo en valor nuestra historia compartida y contribuyendo a construir un mejor futuro con todos y todas.

Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires.

Lectura comprensiva del artículo “De Cepeda a Kicillof: cómo y por qué se llegó al Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires”.

Resolvé:

1. Buscá en el diccionario las palabras que desconozcas.

2. ¿Qué consecuencias políticas tuvo la batalla de Cepeda?

3. ¿Qué dos sucesos de carácter histórico se llevaron a cabo durante el gobierno provincial de Eduardo Duhalde?

4. Averigua, ¿Cuándo y cómo fue electa la Bandera de la provincia de Buenos Aires? Dibújala.

5. ¿Qué establece el decreto n°2.931 mencionado en el artículo?

6. Investiga, ¿Qué símbolo creó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para celebrar sus 200 años? Explica la elección de los colores y elementos que lo forman.

7. Realiza una línea de tiempo con los sucesos más importantes de la provincia de Buenos Aires en sus 200 años. (Recuerda respetar las distancias entre un año y otro).

Ten en cuenta entre otros: Batalla de Cepeda, gobierno de Sarratea, Creación de la bandera provincial, decreto n° 2.931, escarapela, Bicentenario, etc.

16/03/2020

Números

y operaciones

Unidad

1:

Números racionales y reales.

Números

racionales e irracionales. Ubicación en la recta numérica. Operaciones.

Expresiones decimales: clasificación. Números periódicos puros y mixtos: pasaje

a fracción y viceversa. Cuadrado y cubo de binomio. Notación científica: Pasaje

de notación decimal a notación científica y viceversa.

Geometría y magnitudes:

Unidad

2:

Figuras

planas. Transformaciones en el plano.

Teorema de Thales. Figuras semejantes. Homotecias. Trigonometría: razones

trigonométricas en triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras.

Introducción al Álgebra y al estudio de

las funciones:

Unidad

3:

Funciones. Ecuaciones con números racionales.

Inecuaciones. Representación de intervalos en la recta. Porcentaje: cálculos.

Regla de tres simple. Proporcionalidad numérica: concepto. Constante de

proporcionalidad directa e inversa.

Unidad

4:

Función

lineal. Ordenada al origen, pendiente. Forma explícita. Gráficos con y sin

tabla de valores. Sistemas de ecuaciones lineales: resolución por distintos métodos (igualación,

sustitución, reducción). Gráfico.

Estadística y probabilidad

Unidad

5:

Moda.

Mediana. Desviación estándar. Tabla de frecuencias. Gráficos estadísticos.

·

Leer y proponer por escrito

modificaciones y/o acciones a llevar a cabo en el contrato pedagógico, es

decir, como trabajar en las clases de matemática.

·

Pensar acuerdos de

convivencia para la clase de matemática y la Institución en general.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE.

Se tendrán en

cuenta los siguientes ítems.

·

Aprobar las evaluaciones y trabajos prácticos,

escritos y orales.

·

Entrega

en tiempo y forma de los

trabajos solicitados.

·

Asistencia

mayor al 80%.

·

Carpeta

completa.

·

Compromiso

en los proyectos.

·

Participación

en clase.

·

Respeto

y valoración de la palabra y las producciones ajenas.

·

Ser flexible para cambiar de punto de vista en función de la

argumentación convincente de los compañeros/as y perseverar en la búsqueda de

soluciones para las actividades, especialmente en el caso de los problemas.

·

Comprensión

e interpretación de consignas.

·

Uso de los números reales y las operaciones con la notación

habitual en el cálculo escrito y en la resolución de problemas.

·

Aplicación de propiedades.

·

Utilización

de la simbología y del lenguaje específico.

·

Presentación de procesos bien razonados del trabajo matemático y

argumentar con criterios lógicos.

·

Resolución de problemas de la vida cotidiana por medio de la

simbolización de las relaciones que existen entre ellos y, en su caso, de la

resolución de sistemas lineales de ecuaciones.

·

Interpretación

de información presentada en forma oral y escrita, a través de textos, tablas,

gráficos y expresiones algebraicas, pudiendo pasar de una forma de

representación a otra.

Dibujá un plano cartesiano. Marcá 10 puntos a tu elección e indicá

sus coordenadas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesora: Daniel Mancinelli

16/03/2020

Materia: Geografía

Profesora: Daniel Mancinelli

Estimados alumnos: Dadas las circunstancias de público conocimiento, en principio, las dos primeras actividades del año las recibirán por este medio, cualquier duda o consulta las iremos resolviendo a través de los canales que implemente la escuela.

Tengan en cuenta que es de vital importancia que en las actividades figure en forma bien clara su Nombre, Apellido, Curso y Escuela. (ya que esta modalidad de trabajo, se estáaplicando en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires) Las actividades tendrán nota de calificación que impactará en el promedio del primer trimestre.

Saludos.

Daniel Mancinelli

Profesor de Geografía

República Argentina: Su ubicación,

Puntos extremos, límites y fronteras

Ubicación:

El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur luego del de Brasil , segundo en América latina, cuarto en toda América y el octavo en extensión de la Tierra . Limita con Chile , Bolivia , Paraguay , Brasil y Uruguay . Su geografía es muy variada, encontrándose mayormente llanuras en el este, serranías en el centro y montañas en el oeste. El país se encuentra atravesado, en su extremo occidental, de norte a sur por la Cordillera de los Andes , que en buena parte marca el límite con Chile.

Puntos extremos:

En su extremo norte, la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, a 21°46'S; y el punto más austral del territorio continental emergido argentino (y del territorio bajosoberanía efectiva), el islote Blanco al sudoeste del cabo San Pío , en la isla Grande de Tierra del Fuego , a 55°03'51"S.

Sus territorios bajo soberanía efectiva se extiende de oeste a este desde un punto al sudoeste del cordón Mariano Moreno de los Andes patagónicos en la provincia de Santa Cruz , a 73°38'O, hasta la localidad de Bernardo de Irigoyen , en la provincia de Misiones , a53°35'O.

Límites:

Limita al norte con Bolivia , frontera fijada sobre la sierra de Cochinoca, los ríos Grande de San Juan, Bermejo , Grande de Tarija , Itaú y Pilcomayo y con Paraguay , de la cual la separan los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná Limita al este con Brasil (ríos Iguazú , San Antonio, Pepirí Guazú y Uruguay ) con Uruguay , cruzando el río del mismo nombre, y el de la Plata .

Limita al oeste con Chile , cuya frontera común está constituida mayormente por la cordillera de los Andes , demarcada de acuerdo a los tratados de 1881 , 1899 y 1995 Las fronteras australes fueron definidas gracias a un tratado en 1984 sobre el canal del Beagle y el pasaje de Drake , el cual vincula los océanos Atlántico y Pacífico y a su vez es el extremo sur hasta donde llega la soberanía efectiva de la Argentina.

Fronteras

Si bien los límites son líneas que separan dos unidades político- territoriales, las fronteras son áreas cercanas a los límites internacionales de cada país. Una de las características de las zonas de fronteras es el fluido intercambio cultural que existe entre los ciudadanos de los países vecinos. Las costumbres, la música y hasta las características del habla toman un contacto muy estrecho y se identifican entre sí. Veamos algunos ejemplos.

La llamada cultura rioplatense hermana culturalmente a uruguayos y argentinos.

Lo mismo pasa entre Argentina y Bolivia. Provincias como Salta o Jujuy, tienen elementos culturales muy estrechos con el hermano país debido a la fuerte presencia de las costumbres originarias. Tengamos en cuenta que toda esa región estuvo bajo la influencia del imperio Inca.

Actividades:

Tomando un mapa de la República Argentina con división política ubiquen los países que aparecen en el texto. También marquen con un asterisco (*) los puntos extremos del país. y para terminar, en el mismo mapa ubiquen los océanos que en él se ven.

Problemas en la demarcación de límites:

Prácticamente, todos los límites se trazaron sobre espacios sin ocupación efectiva, para no influir sobre las poblaciones. En el caso de la localidad boliviana de Yacuiba, el límite se tuerce hacia el sur para respetar la voluntad de sus pobladores.

Muchos tramos de los límites argentinos demoraron décadas en demarcarse. Los diferendos por el trazado, fueron resueltos, en su mayoría, de forma pacífica. Otros, en cambio, generaron fuertes tensiones y conflictos. Ese fue el caso de la controversia por las islas del Canal de Beagle , resuelta a través de la mediación papal entre Argentina y Chile.

Los límites con Chile, abarcan miles de kilómetros y fueron los últimos en demarcarse definitivamente. Las cuestiones de límites tuvieron una dilatada trayectoria en el tiempo.

Por acuerdo de 1899 , quedó definido el límite en la Puna que Bolivia le había cedido a la Argentina y que estaba ocupado por Chile luego de la Guerra del Pacífico.

El tratado de 1881 se ocupó de la Cordillera de los Andes al sur de la Puna y estableció el límite mediante la línea que pasa por las altas cumbres divisorias de aguas. La interpretación y aplicación del tratado, generó controversias.

En los Andes Patagónicos , la línea de las altas cumbres y la que une la divisoria de aguas no coinciden, ya que éstas se hallan situadas al este de las más altas cumbres.

Sometido el problema al arbitraje del Rey de Inglaterra , la demarcación favoreció a la Argentina en algunos tramos, y a Chile en otros, pero encontró inconvenientes en la zona del río Encuentro; un nuevo arbitraje resolvió el problema en 1966.

La cuestión del Canal de Beagle estuvo a punto de desembocar en un enfrentamiento bélico en 1978 , la mediación del Papa Juán Pablo II se conoció en 1980 y fue apoyada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984 , que puso fin al diferendo.

Luego del conflicto del Canal de Beagle, quedaron por demarcarse 24 puntos. se resolvieron 22 en 1991 , durante un encuentro entre los Presidentes de Argentina y Chile y quedaron 2 por definir: el de Laguna del Desierto, en el que el tribunal arbitral de Río de Janeiro reconoció la Soberanía Argentina en 1994 y el de los Hielos continentales , cuya solución fue resuelta por las cámaras legislativas de ambos países entre los meses de Diciembre de 1998 Junio de 1999.

ACTIVIDADES:

1- ¿Qué provincias Argentinas NO tienen pasos internacionales?

2- ¿Qué provincias Argentinas SÍ tienen pasos internacionales?

3- Confeccionen un cuadro que indique la provincia, el nombre del paso y con qué país nos comunica.

Por ejemplo.

Argentina- Uruguay

Provincia Pasos

Entre Ríos……….Concordia, Salto, Colón - Paysandú, Gualeguaychú - Fray Bentos Argentina- Brasil (Siguen Ustedes)....

27/3

Segunda actividad

REGIONES PRODUCTIVAS ARGENTINAS

Utilizando un mapa de la república Argentina (puede ser de

los comprados o calcado) ubiquen las siguientes regiones productivas:

- Noroeste

Argentino (NOA)

- Noreste

Argentino (NEA)

- Cuyo

- Patagonia

- Pampeana

- AMBA

- A continuación, investiguen cuales son dos de las principales explotaciones comerciales de cada región, y realicen una breve descripción de cada una de ellas, no se olviden de mencionar a qué mercado son destinadas

-------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

06/04/2020

Actividad 3; 3º año GEOGRAFÍA

Prof. Daniel Mancinelli

Copien siguiente el texto en la carpeta

Industrialización por sustitución de importaciones

La República Argentina fue el primer país de latinoamérica en comenzar un proceso de industrialización.

Después de pasada la primera guerra mundial que tuvo como escenario la Europa Industrializada entre 1914-1918 donde los países, durante ese periodo dejaron de producir lo que usualmente fabricaban, para producir armas de guerra, se produce una situación de crisis económica mundial en 1929/30 que llevó a esos países industriales a detener y reestructurar su producción. Esta reestructuración duraría varios años.

Los países que dependian de los productos industrializados ya no recibían aquellos elementos que normalmente utilizaban para el desarrollo de la de la vida cotidiana y decidieron comenzar un proceso de industrialización; no con fines de exportación sino, para abastecer al mercado interno que demandaba eso productos. Tenían que “sustituir o reemplazar” aquellos productos que ya no se podían comprar en otros países.

Este tipo de Industrialización que podríamos decir “por causa de fuerza mayor” se conoce históricamente como Industrialización por sustitución de importaciones.

Actividades:

1- ¿Cuáles fueron las primeras industrias que se desarrollaron en Argentina durante el periodo mencionado?

2- ¿En qué regiones del país se instalaron esas industrias?

3- ¿De donde provenía la mano de obra (los trabajadores) que se empleaban en esas industrias?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota a todos mis alumnos:

Les pido POR FAVOR que una vez completa la actividad, la envíen a los grupos armados para tal fin, EL DIA QUE LES TOCA ESTA MATERIA.

Tengan en cuenta que estoy manejando por estos medios digitales, un poco más de 200 alumnos y es extremadamente necesaria su colaboración para el bien de todos.

Dudas, preguntas e inquietudes sobre el tema. De lunes a viernes de 7:30 a 18:00 indicando Nombre, Apellido, Curso y Escuela. (para agilizar la respuesta)

Muchas gracias.-

Daniel Mancinelli

Prof. de Geografía

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/03/2020

Prácticas del Lenguaje -

Prof. Jose Miguez

1-

Leer el siguiente cuento e identificar:

Tipo de narrador, marco espacio – temporal y clasificación según su nivel de

verosimilitud. Realizar el resumen argumental (BREVE y CON TUS PALABRAS)

EL

PERRO RABIOSO

Mi abuelo solía contarme lo que le había ocurrido a Don Belisario,

el veterinario de su pueblo, un pueblo de campo. Un viernes por la noche, Don

Belisario recibe la visita de Juan, el peón de Don Pascual. Este le pide que vaya al día siguiente por su campo a

ver a Rosamora, su yegua favorita ya que no la veía bien.

Ese sábado Don Belisario llevó a su mujer y a su hija hasta la

Terminal de Ómnibus para hacer un viaje ese fin de semana y luego subió a su

vieja camioneta para dirigirse hacia La Rosada. Le costó arrancarla, seguramente

sería la batería, pero luego de unos minutos, encendió y despacio rumbeó

tomando el viejo camino de tierra hacia el campo de Don Pascual.

Hacía calor. Belisario pensaba estar de vuelta al mediodía y ya

saboreaba los mates que seguramente lo convidaría Don Pascual.

Al llegar a la tranquera, se bajo sin apagar la camioneta, bajo,

abrió la tranquera y luego de traspasarla la cerró por si había algún caballo

suelto.

De la tranquera a la casa había unos quinientos metros. Busco la

sombra de un eucalipto cercano y estacionó la camioneta. Tomó el maletín y

cuando se dispuso a bajar del vehículo, un perro desconocido, negro y

corpulento se abalanzó ladrando enloquecido mientras apoyaba sus patas sobre la

puerta de la camioneta.

Trató de dirigirle palabras suaves para tratar de calmarlo, pero

el perro parecía un monstruo. Ladraba y jadeaba sin cesar. Echaba espuma por la

boca, los ojos parecían desviarse y los pelos del lomo erizados le hicieron

notar que estaba ante un perro rabioso.

Don Belisario hizo sonar la bocina, pero nadie se asomó. Intentó

arrancar la camioneta, pero esta vez no le respondió. El calor se hacía sentir

y Don Belisario se encontraba preso en su camioneta de un perro rabioso. Justo

a él. Un veterinario! Era la primera vez que Belisario se encontraba en una

situación de este tipo y no estaba preparado. No llevaba consigo ni agua ni

alimentos. Ni hablar de armas. No tenía y tampoco sabía usarlas. El calor y los

nervios le hacían transpirar más de lo común. La camioneta, que estacionó a la

sombra con el correr de las horas quedó expuesta a los rayos del sol que

parecían concentrarse sobre la cabina de la camioneta convirtiéndola en un

horno. Tenía sed y temía desmayarse en cualquier momento.

Belisario trató de dormirse, pero de tanto en tanto el perro se

abalanzaba sobre su ventanilla echando espuma por la boca enloquecido. Le preocupaba la ausencia de Don

Pascual ¿Y si la bestia rabiosa lo había destrozado? En el pueblo nadie lo

echaría de menos, si no lo encontraban, pensarían que había ido a algún campo

cercano a ver animales. Así que tenía que resistir hasta el lunes. Día en que

Juan volviera al campo a trabajar. No tenía otra meta: Resistir.

Deseó que lloviera. Él, que siempre pensó que Dios era para los

niños, que todavía inocentes podían depositar su Fe en los Reyes Magos, se vio

de repente tratando de recordar el Padrenuestro. Si. Belisario se acordó de

Dios. Hizo promesas.: “Si me salvo de

ésta iré a Misa todos los domingos”, “Si salgo vivo, me voy a Luján caminando”

y cosas por el estilo. Muchas cosas pasaron por la cabeza de Belisario. En

especial lo triste que sería morir de esa manera tan absurda: de sed, preso de

un perro rabioso. Justo a él, un veterinario de pueblo que lo único que deseaba

era vivir en paz. La bestia continuó girando enceguecida. Mató una paloma y la

descuartizó con sus dientes. Luego arreció contra un cajón de madera. La locura

del monstruo crecía con las horas como aumentaba la temperatura. Se hizo de noche y aprovechó para dormir.

El domingo intentó arrancar la camioneta, pero por lo visto se

había encaprichado y nuevamente no le respondió. Aprovechó el fresco de la

mañana. Ya sabía lo que le esperaba por la tarde: el sol implacable secando su

boca ya lastimada por falta de líquido.

No tardó en desmayarse. Así lo encontró Juan al llegar el lunes

por la mañana. Todos dicen que fue un milagro que haya resistido tantas horas

sin agua con temperaturas tan altas.

Don Pascual y su esposa yacían destrozados del otro lado de la

casa. Y la bestia negra, muerta junto a la camioneta.

LEOPOLDO LUGONES

2-

Acentuación

y comprensión: leer el siguiente texto

“La próxima vez que decidas

quejarte por tener que tomar el autobús a la escuela o a cualquier parte, es

posible que quieras pensarlo dos veces. En varias partes del mundo, algunos

niños necesitan llegar al extremo para llegar a clases. Historias sobre niños

que caminan kilómetros para llegar a la escuela están bien documentadas, pero

¿alguna vez habías visto niños que arriesgan sus vidas cada vez que asisten a

clases? Estas imágenes muestran la peligrosa pero lamentablemente necesaria

manera en que algunos niños llegan a la escuela. La educación puede cambiar la

vida de una persona, y el sacrifico que estos niños hacen es una muestra de la

importancia que como sociedad debemos darle.”

- Indica cuál es el mensaje del texto (CON TUS

PROPIAS PALABRAS)

- ¿Hubiera sido lo mismo sin la imagen? ¿En qué

ayuda la foto?

- Busca e identifica una palabra tildada aguda y una tildada esdrújula. Lo mismo, identifica

una palabra con diptongo (si recordás qué es)

- Tachá las formas incorrectas: AHY – RIO –

HABÍAMOS – QUIMICA – SALIO

3-

Elaborar

un texto argumentantivo que intente convencer a la población sobre la

importancia de respetar la cuarentena, extremar los cuidados y no reunirse con

mucha gente para sobrellevar la pandemia del coronavirus (recordemos que un

texto argumentantivo intenta convencer al otro sobre tu punto de vista,

haciéndole creer que es el correcto)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

1- Identificar las formas

incorrectas y corregílas (ortografía, redundancia, vulgarismos, etc)

2- Colocar los hiperónimos de las siguientes categorías

-

MESA - SILLA – ARMARIO (muebles)

-

MARGARITA – CEIBO – ROSA

-

PACÍFICO – ÍNDICO – ATLÁNTICO

-

CASTAÑO – NEGRO – RUBIO

-

URUGUAYO – CORDOBÉS – PANAMEÑO

-

HIJO – CUÑADO – HERMANA

-

ALBAÑIL – MAESTRO - CHOFER

-

LLANURA – MESETA – MONTAÑA

-

LAGARTO – TORTUGA – SERPIENTE

-

KILOS – LIBRAS – TONELADAS

-

PESO – DÓLAR - EURO

-

KILÓMETRO – CENTÍMETRO – METRO

-

PINO – ÁLAMO – SAUCE

-

CASA – RANCHO – DEPARTAMENTO

-

PATAGONIA – MESOPOTAMIA – CUYO

-

CARIÑO – ODIO – IRA.

3- Unir con flechas los sustantivos con sus

correspondientes colectivos

4- Identificar

los antónimos

5- Del siguiente

cuento, leerlo y responder ¿por qué el personaje cree que es cobarde? ¿Creés

que funciona la violencia para resolver problemas?

1- ADJETIVO

GENTILICIO QUE DESCRIBE A ALGUIEN NACIDO EN PANAMÁ

2- CLASE DE

PALABRA QUE DA CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE ALGO O ALGUIEN.

3- REFUGIO O

VIVIENDA DE LAS ABEJAS.

4- PROYECTIL

USADO POR LOS REVÓLVERES (PLURAL)

5- TIPO DE

COMUNICACIÓN EN EL QUE SE USAN LAS PALABRAS.

6- SINÓNIMO DE

NAIPES.

7- CUENTO EN EL

QUE PASAN COSAS IMPOSIBLES O INEXPLICABLES.

8- IDIOMA

HABLADO EN ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA Y ESPAÑA.

9- FRUTO DE LA

PLANTA DE MAÍZ

10- ÓRGANOS QUE

SIRVEN PARA INCORPORAR OXÍGENO AL CUERPO.

11- CIUDAD

ANTIGUA, DOMINADA POR ODISEO Y AQUILES, QUIENES ENTRARON ESCONDIDOS DENTRO DE

UN CABALLO DE MADERA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construccion de la Ciudadania -

Prof. Jose Miguez

RESPONDER:

1) ¿Por qué consideramos la

imagen publicitaria como “Sexista”? ¿Por qué podemos decir que, si es sexista,

apunta a una sociedad que comparte esos conceptos?

2) El mate, Tinelli, el Fútbol…

son “cultura popular” ¿Por qué? ¿Qué otras cosas podrías agregar a esa lista?

3) ¿Qué función tiene el Poder

Legislativo?

4) Adicciones: Investigar qué

significan los términos IDENTIDAD – ESTEREOTIPO - PATRIARCADO

-----------------------------------------------------------

06/04/2020

Matrimonio infantil

La práctica de los

matrimonios concertados y/o forzados que involucran a niños

Definición

Situación actual

-----------------------------------------------------------

06/04/2020

Matrimonio infantil

La práctica de los

matrimonios concertados y/o forzados que involucran a niños

Incluso hoy en día, muchos niños en todo el mundo son víctimas

de matrimonios forzados y concertados. Sin embargo, este tipo de matrimonio es

dañino para la salud del menor involucrado.

Definición

En algunos países es costumbre que las familias elijan al marido

o la mujer de sus hijos. Por lo tanto, a menudo ocurre que un hombre joven o

una mujer joven es casado(a) sin su consentimiento. Esto es lo que se conoce

como matrimonio forzado.

Los matrimonios forzados constituyen una violación de los

Derechos Humanos, pues esta práctica no respeta el principio básico de lo que

constituye el matrimonio (una unión marital de libre consentimiento entre dos

individuos) e impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de

decidir su futuro por sí misma.

Los matrimonios que involucran a un individuo menor de 18 años

son comúnmente llamados matrimonios infantiles, matrimonios de niños o

matrimonios precoces.

Las niñas y adolescentes mujeres son a menudo las más afectadas

por esta práctica. Cuando son aún muy jóvenes, a veces incluso al nacer, su

familia elige al marido con quien se casarán tan pronto como lleguen a la

pubertad y puedan tener niños.

Causas

En regiones económicamente desfavorecidas, las familias pobres

ven el matrimonio infantil como una forma de mejorar su vida. Una dote, por

ejemplo, ayuda a mantener a la familia y protege a sus hijos de problemas

económicos. En países en desarrollo, estos matrimonios desempeñan un papel en

la preservación de la cultura y afianzan lazos entre familias importantes.

Consecuencias

Los matrimonios infantiles constituyen una violación de los

Derechos del Niño y, en particular, de los de las niñas. Despojadas de su

infancia, se transforman en esposas y madres sin contar aún ni con la madurez

ni el discernimiento necesario para aceptar y entender lo que el matrimonio

significa e implica.

Estos matrimonios tienen un efecto perjudicial en la salud de

estas jóvenes, tanto física como psicológicamente. A menudo son violadas en su

noche de bodas y se convierten en víctimas de violencia sexual a manos de su

marido.

Además, no están preparadas, ni física ni mentalmente, para

someterse a un embarazo ni a un parto. Muchas de ellas dan a luz prematuramente

a niños cuyas posibilidades de supervivencia son menores de lo normal. Más aún,

la experiencia de dar a luz puede resultar fatal no sólo para el bebé, sino

también para la madre.

Situación actual

Cada año, millones de niños y niñas son casados contra su

voluntad o sin entender realmente las consecuencias de lo que están

consintiendo. La ambigüedad que existe entre el matrimonio forzado y el

matrimonio concertado impide una determinación precisa del número actual de

niños -y sobretodo niñas- que son casados y casadas a la fuerza. No obstante,

ya sea concertado o forzado, el matrimonio infantil constituye una violación de

los derechos fundamentales de niños y niñas.

En 2005, en los países en desarrollo más de

65 millones de mujeres de edades entre 20 y 24 años, fueron registradas como

casadas antes de cumplir los 18. Más de 30 millones de estas mujeres vivían en

el sudeste asiático. En Nepal, el 7 % de las niñas fueron casadas antes de

cumplir 10 años de edad.

CDC 3er. Año.

1)

Leer el texto ¿Qué opinión

tenés sobre el matrimonio infantil?

2)

Recordemos que “cultura” es

algo así como costumbres, tradiciones, historias, idioma, religiones, etc.

Según la cultura de éstos países, es normal, por ejemplo, una nena de nueve

años casada con un señor de 30 (que ya tiene otras esposas, a veces) y que

tienen relaciones en la noche de bodas como cualquier pareja de recién casados.

Es su costumbre y su cultura, pero ¿Debe el mundo respetarla sólo por eso o hay

alguna violación a los derechos universales? Te lo pregunto más fácil ¿Como es

su cultura, que hagan lo que quieran o hay un límite para eso?

3)

Mencioná alguna costumbre o

algúna exhibición cultural que te parezca mala o negativa (ejemplo: corridas de

toros)

--------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA

PROF. Olijavetsky Inés

06/04/2020

Hola, chicos. El año paso estuvimos trabajando con las civilizaciones que vivían en nuestro continente antes de la

invasión de los europeos y luego con las características económicas, políticas, sociales y culturales que tuvimos

durante el periodo en el que éramos colonia de España. Este año nos toca comenzar a ver cómo nos independizamos

y construimos nuestro Estado - Nación, nuestro país, nuestra identidad, proceso largo y doloroso.

Hoy vamos a ver algunas causas que nos llevaron a independizarnos de España.

1) ¿Por qué motivo los criollos (hijos de españoles nacidos en América) sentían en creciente resentimiento

hacia los españoles?

2) ¿Cómo era la situación en Europa, que pasaba con el Rey de España?

3) ¿Qué son las “Juntas”?

4) ¿Qué paso en América cando llego la notica de que el rey español estaba preso?

Hola chicos les dejo un texto para que puedan empezar a leer e intentar resolver unas

preguntas.

Cualquier duda me pueden mandar un mail a: profinesoli@gmail.com. Cuídense y cuiden

a los mayores. Bsos

Actividades:

1)

Explica con tus palabras que características

tiene una revolución.

2)

¿A qué llamamos revolución industrial?

3)

¿Por qué se produjo en Inglaterra?

4)

¿Qué características tenía el comercio

triangular?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Educación

artística 3ro -2020 -

Profesora: Estela

Zamarripa

• Construcción

de un personaje

• Creación

de una historieta

Trabajo 1:

Los personajes no son personas, lo que se construye no es una realidad perceptible, sino una narración / creación que busca conmover a los lectores y a los espectadores.

Los personajes no son personas, lo que se construye no es una realidad perceptible, sino una narración / creación que busca conmover a los lectores y a los espectadores.

El efecto según el

cual los espectadores sienten que están frente a personajes nace de contrastes

(o intensificación) de algunas de sus características individuales.

puedo ayudarme para esta construcción con

estas preguntas:

• ¡Quién

es?

• ¿Cómo

se llama?

• ¿Qué

edad tiene?

• ¿Donde

vive?

• ¿Con

quién/quienes vive?

• ¿Cómo

está conformada su familia (si la tiene)?

• ¿A

qué se dedica? ¿Qué hace?

• ¿con

quién/quienes comparte su tiempo libre?

• ¿Cómo

se viste?

• ¿Qué

cosas le gustan?

• ¿Qué

cosas no le gustan?

• ¿En

qué piensa la mayor parte del tiempo?

Estas características,

una vez pensadas, se escriben en una hoja.

Posteriormente, en

una hoja de dibujo, represen dibujando y pintando al personaje construido.

¿Utilizo

apropiadamente la hoja, al ser una figura humana que es más alta que ancho,

como debe ir la hoja? Utilizo y aprovecho el espacio dándole al personaje toda

la altura que me permita la hoja.

Le agrego todos los

detalles posibles, en su vestimenta y aspecto, también coloco objetos que sean

de uso propio del personaje.

Las dos hojas deben

tener nombre atrás. Entregarlas juntas al final de la hora

Trabajo 2:

Creación de una historieta con el

personaje construido anteriormente, donde este sea el actor central de la

historia en cuatro tiempos o momentos. Tener en cuenta que una historieta es un

relato visual, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace.

........................................................................................................................

26/03

TRABAJO PRACTICO N° 2

Profesora: Juan Carlos Cornor

-------------------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

Hola Chicos/as;

¿Como están?

Espero que bien, yo con muchas ganas de

compartir tiempo con ustedes, mientras tanto, sigamos por este medio.

En tiempos de pandemia, lo más importante y

hasta que se halle una vacuna o un remedio para este virus, la única

alternativa es tratar de no enfermarse y esto se logra quedándose en casa.

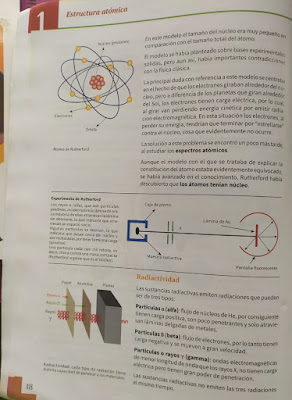

El tema que vamos a leer para este segundo

trabajo, tiene que ver con los átomo y moléculas, para ello les adjunto

material de lectura.

Luego de la lectura y a modo de actividad,

contesten las siguientes preguntas:

1-¿Qué

es un átomo?

2-¿Que es una molécula?

3-¿Qué es el número atómico de un elemento?

4-¿Qué es el numero másico de un elemento?

Sabemos que este es un momento muy especial

para todos, y cuando decimos todos es todos los habitantes del planeta.

Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en

casa y tratar de seguir activos como estudiantes y profesores, por ahora por

este medio.

No

Duden en consultar cualquier duda, aprovechen para jugar con su familia, las

cartas pueden ser una buena compañía, y mantiene el cerebro activo.

Un abrazo y hasta pronto.

-------------------------------------------------------------------------------------

Biología

Profesora: Juan Carlos Cornor

--------------------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

Hola Chicos/as;

¿Como están?

Espero que bien, yo con muchas ganas de

compartir tiempo con ustedes, mientras tanto, sigamos por este medio.

En tiempos de pandemia, lo más importante y

hasta que se halle una vacuna o un remedio para este virus, la única

alternativa es tratar de no enfermarse y esto se logra quedándose en casa.

El tema que vamos a leer para este segundo

trabajo, tiene que ver con las células, para ello les adjunto material de

lectura.

Luego de la lectura y a modo de actividad,

contesten las siguientes preguntas:

1-¿Qué es

una célula?

2-¿Con que instrumento óptico pueden

observarse la mayoría de las células?

3-¿En qué se diferencian las células

procariotas de las eucariotas?

4- ¿Quién fue Alexander Fleming?

Sabemos que este es un momento muy especial

para todos, y cuando decimos todos es todos los habitantes del planeta.

Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa

y tratar de seguir activos como estudiantes y profesores, por ahora por este

medio.

No

Duden en consultar cualquier duda, aprovechen para jugar con su familia, las

cartas pueden ser una buena compañía, y mantiene el cerebro activo.

Un abrazo y hasta pronto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materia: INGLES

---------------------------------------------------------------------------------------------------Educación Física

Prof: Hector Escufa

Rutina de inicio de ciclo.(nivel principiante)

Abdominales 3 (series) de 15 (repeticiones) o sea 3x 15.

Flexiones de brazos 3 x 10

Trote continuo suave 10’.

Este trote continuó se puede realizar de la siguiente manera:

Opción 1.

1x1, 1 minuto caminando 1 minuto trotando.

Opción 2.

2x1, 2 minutos trotando 1caminando.

Opción 3.

5x1, en este caso sería 5 trotando 1caminando.

Opción 4.

Directamente 10 de trote continuo.

Posteriormente y por último elongacion.

En el caso de no poder trotar en su casa el trote se reemplaza por saltar la soga y el caminar por descanso (parados en el lugar)

regulen la intensidad puesto que saltar la soga es más intenso.

Cualquier duda, me preguntan.

Saludos Hector.

P.d. Esta rutina esta linda para ser compartida con su grupo familiar :)

---------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

30/04/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

Historia 3° -

Actividad n° 3

Hola, chicos, en la actividad anterior trabajamos sobre lo

que estaba pasando en Europa con la expansión napoleónica y cómo en cierta

manera estos acontecimientos desencadenaron el proceso revolucionario iniciado

en mayo de 1810 que nos va a conducir a la independencia de España.

Por favor, recuerden hacer el trabajo en lapicera.

1) ¿Qué impacto tuvo en América las noticias llegadas de

Europa en 1810?

2) Justifica la siguiente afirmación: “el proceso

revolucionario es común a gran parte de América”

3) ¿Por qué los ingleses celebraron los intentos

revolucionarios en América?

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

------------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

Actividad 5; 3º

año GEOGRAFÍA

Prof. Daniel Mancinelli

Hola, a continuación, podrán leer un texto extraído de unos sitios

de internet (al Final verán las referencias)

La actividad que les propongo esta semana es que: a partir de la

escritura y lectura del texto me realicen 3 (tres) preguntas sobre algún tema

del texto del que quieran saber algo más o, tengan dudas porque algo no les haya quedado

claro.Además de responderlas vía Classroom, Las preguntas que más se repitan

serán objeto de trabajo en las próximas clases.

Copien siguiente

el texto en la carpeta

ASIMETRÍAS Y

DESIGUALDADES ENTRE LAS ECONOMÍAS PAMPEANAS Y EXTRAPAMPEANA

Podemos dividir el territorio nacional en

dos grandes espacios geográficos: la llamada región pampeana, región

centro-litoral o pampa húmeda (que abarca la ciudad de Buenos Aires y parte de las provincias de Buenos Aires,

Córdoba, Santa Fe, y más ampliamente, Entre Ríos y La Pampa) y la que denominamos

región extrapampeana (es decir, el

resto del país).

Las diferencias entre los las áreas

pampeanas y extrapampeanas son por sus características tanto económicas como

por las demográficas. En ambas zonas se aglutinan actividades diferentes y cabe

distinguir la región pampeana del resto de las regiones.

La región pampeana es una rica zona

que concentra la producción y

exportación de cereales, oleaginosas y ganado bovino. En la actualidad acapara

más del 85% de la producción argentina de cereales y oleaginosas.

En esta región se encuentran las

provincias de mayor importancia económica y demográfica y también el mayor

desarrollo relativo del país. Concentra más de las ¾ parte de la población

argentina y más del 80% de su población

urbana; se genera allí, el 82% del producto bruto interno y más del 90% del producto industrial.

Se ha caracterizado históricamente por

producciones extensivas, con

escasa mano de obra por hectárea. El tamaño promedio de la propiedad rural en

dicha zona supera las 500 hectáreas. La agricultura de esta región,

generalmente no necesita riego, las condiciones naturales son aptas para el

desarrollo agrícola- ganadero.

Sus principales producciones son los

cereales como el trigo, maíz, avena y sorgo y las oleaginosas como el girasol,

maní y soja. Se caracteriza por explotaciones de tipo mixto y por un fuerte

proceso de incorporación tecnológica en semillas y agroquímicos.

Esta región posee los principales centro

metropolitanos de nuestro país, su producción es destinada al mercado externo

mayoritariamente y su estructura económica es la más favorable.

Las zonas extrapampeanas, también

llamadas de economías regionales,

incluyen a las diferentes zonas de la Argentina, excepto la región pampeana.

Reúnen más superficie pero su capacidad productiva y demográfica es menor a la

de las áreas pampeanas. Conforman las áreas de inserción periférica, de menor

desarrollo relativo y un comportamiento histórico relacionado a las políticas y

procesos dominantes del centro del país.

Estas áreas proveen de materias primas y

alimentos al consumo interno y requieren de riego en algunas regiones y otras

no.

Entre las actividades más importantes de

las zonas extrapampeanas, cabe mencionar la caña de azúcar en el Noroeste,

cultivos como el del algodón, el tabaco y la yerba mate en el Noreste, la

producción de lana en la Patagonia, la vid en Cuyo, la fruticultura en el Alto

Valle del Río Negro y la actividad hortícola en los alrededores de las grandes

ciudades. Excepto por la región patagónica, en el resto el tamaño promedio de

la explotación agropecuaria es históricamente y en la actualidad

considerablemente más reducido que en la región pampeana. Adicionalmente, se

caracteriza por tener producciones más

intensivas en mano de obra por hectárea.

Actualmente se está desarrollando la pampeanización que se lo denomina a las

regiones extrapampeanas que adoptan cultivos típicos de las zonas pampeanas

como la soja. Las actividades agropecuarias sufrieron profundas

transformaciones en las últimas décadas, con un aumento de la demanda de

productos alimenticios de países europeos, junto a la industrialización y el

crecimiento demográfico.

El uso del suelo pampeano se ha ido

modificando y adoptando el proceso de agriculturización,

donde las actividades agrícolas comenzaron a tener más importancia que la

ganadera. Además la producción ha pasado a ser mayoritariamente de soja dejando

atrás la del trigo y el maíz. También se ha logrado obtener nuevas tecnologías,

como el riego mecánico, y cambios en el tipo de producción como el monocultivo

y el doble cultivo que aumentan sus rendimientos y son destinados a la

exportación.

Los productores pampeanos constituyen una

homogeneidad ya que sus técnicas de producción son similares. También se

identifican cambios como el despoblamiento, la aparición de agentes económicos

como los pools de siembra y la

figura del contratista y desaparición de los arrendatarios.

Durante la década del 1970 la soja

comenzó a difundirse en la Argentina. Ésta se comenzó a cultivar en la región

pampeana (principalmente en la pampa ondulada) pero actualmente también se

cultiva en el nordeste y el noroeste a través de los procesos de

pampeanización. Actualmente la Argentina ocupa el tercer lugar mundial como

productora de soja y primer exportador de aceites de soja.

Los grandes productores realizan las

distintas etapas de producción desde su producción hasta su transporte. Los

principales puertos y aceiteras se localizan sobre la hidrovía del Río Paraná

donde más se movilizan los granos y aceites en nuestro país.

BIBLIOGRAFIA

● BLANCO,

J.B; FERNANDEZ CASO V.; GUREVICH R. Geografía

Argentina y del MERCOSUR. Los territorios en la economía globalizada.

Aique, Buenos Aires, 2000

● TOBIO

OMAR. Economía Hoy. La Globalización y

la nueva relación sociedad – naturaleza. Biblioteca del Polimodal,

Kapelusz, Buenos Aires, 1999

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota

a todos mis alumnos:

Les

pido POR FAVOR que una vez completa la actividad, la envíen a los grupos

armados para tal fin, EL DIA QUE LES TOCA ESTA MATERIA.

Tengan en cuenta que estoy manejando por estos medios

digitales, un poco más de 200 alumnos y es extremadamente necesaria su

colaboración para el bien de todos.

Dudas, preguntas e inquietudes sobre el tema. De

lunes a viernes de 8:00 a 18:00 indicando Nombre, Apellido, Curso y Escuela.

(para agilizar la respuesta)

Muchas

gracias.-

Daniel Mancinelli

Prof. de Geografía

EES25--3erAÑO Fisico Quimica--Profesor Cornor Juan carlos

Acitividad del cuadernillo de continuidad pedagógica-Tp

n3

Propuesta de actividades

Para poder comprender los fenómenos físicos comenzaremos con unas

reflexiones y algunas preguntas.

Todos los días, sin ponernos a pensar en eso, medimos cosas. Por

ejemplo, medimos una taza de harina si queremos hacer una torta; medimos una

cantidad de yerba para ponerle al mate y una cantidad de agua para calentarla y

cebarlo.

Pensando en situaciones de la vida cotidiana tratemos de responder

estas preguntas, registrando varias acciones en las que tengamos que medir.Por ejemplo: Mido

1) La cantidad de harina.

2) Para hacer una torta.

¿Qué medimos? ¿Para qué lo hacemos?

Actividad 1. Respondemos estas preguntas

1) ¿Qué

importancia tienen las medidas para el mundo?

2) ¿Cuántas

cosas podemos medir?

3) ¿Qué

problemas podemos tener con las medidas?

4) ¿Cuáles

son las 7 magnitudes fundamentales?

Ahora vamos a compartir algunos contenidos:

¿QUÉ ES UNA MAGNITUD?

Podemos decir que una MAGNITUD, es todo aquello susceptible de ser

medido, o sea ES TODO AQUELLO QUE PUEDE SER MEDIDO.

También podemos decir que, MAGNITUD, es el resultado de una

medición.

A las magnitudes, que ya definimos, podemos, además, clasificarlas

en: ESCALARES Y VECTORIALES

Las magnitudes ESCALARES, son aquellas que quedan totalmente

determinadas por un número y una unidad de medida. Por eso se llaman ESCALARES.

Por ejemplo, si medimos:

• La longitud de un hilo: Ej.: 35 cm

- 35: es un número.

- cm: es la unidad de medida que utilizamos para hacer la medición.

• El tiempo transcurrido: Ej.: 30 minutos.

- 30: es un número

- Minutos: es la unidad de medida que utilizamos para medir

A estas magnitudes se las puede representar mediante segmentos

tomados sobre una recta numérica o, lo que es lo mismo, sobre una escala.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

EES25 - 3er AÑO Biologia - Profesor

Cornor Juan carlos - Tp n3

La fabricación de

quesos

El sentido de la presente actividad es que puedas exponer tus propias creencias

acerca de los procesos que provocan transformaciones

en los alimentos (en este caso la leche y el queso) y que reflexiones acerca de

la diversidad de explicaciones posibles frente a un mismo fenómeno.

¿QUÉ ES EL QUESO

Y COMO SE FABRICA?

El queso es el

producto obtenido cuando ocurre la coagulación de la leche por acción de

ciertos microorganismos.

Para elaborar queso es necesario hacerle un tratamiento a la leche para eliminar las impurezas sólidas que suele contener y separar la nata. Este tratamiento se llama homogenización. En caso de no hacerlo se dice que el queso se ha fabricado con leche entera.

Además, la leche puede ser sometida a otro proceso, llamado pasteurización. Este tratamiento consiste en calentarla a 70-80o durante 15-40 segundos y se utiliza para eliminar un tipo de microbios patógenos que se pueden encontrar en la leche. Cuando este proceso no se aplica se dice que el queso está fabricado con leche cruda. La fabricación del queso comienza cuando se vierte la leche en una cuba y se la calienta hasta una temperatura de 25-30o C. Se añaden entonces bacterias lácticas y también ciertos mohos. Estos últimos se desarrollarán en el proceso de maduración del queso y le aportarán aromas y sabores. Luego se añade el cuajo, que es un extracto obtenido de una parte del estómago de los terneros, corderos o cabras. Es en este momento cuando la leche pasa a transformarse en queso, puesto que el cuajo contiene las sustancias necesarias para coagular la caseína, que es la proteína más abundante en la leche. Este proceso

ocurre a unos 30-32o.

La coagulación de la caseína también se consigue mediante la acidificación de la leche, ya que, si ésta se deja a temperatura ambiente, su acidez va subiendo progresivamente, hasta que adquiere un aspecto de cuajada conocido comúnmente como “leche cortada”.

Cuando la coagulación ha finalizado, la gran masa cuajada se corta mediante cuchillas. En esta fase se extrae el suero sobrante. El suero es la parte líquida de la leche que no ha sido aprovechada en la fabricación del queso).

Luego se calienta la mezcla a una temperatura entre 30 y 48oC, mientras es agitada para que los granos permanezcan separados y no se vuelvan a unir.

Finalizado el calentamiento, se procede al llenado de los moldes (recipientes que dan la forma y el tamaño al queso).

Una vez que el queso está prensado, se pasa a la fase de salado. La sal se puede agregar directamente sobre la masa o por inmersión de la misma en agua con sal.

La última fase es la maduración. En ella se dejan estacionados los quesos mientras desarrollan los mohos que se habían agregado al comienzo. Esta etapa puede durar desde unas horas hasta varios meses.

Para elaborar queso es necesario hacerle un tratamiento a la leche para eliminar las impurezas sólidas que suele contener y separar la nata. Este tratamiento se llama homogenización. En caso de no hacerlo se dice que el queso se ha fabricado con leche entera.

Además, la leche puede ser sometida a otro proceso, llamado pasteurización. Este tratamiento consiste en calentarla a 70-80o durante 15-40 segundos y se utiliza para eliminar un tipo de microbios patógenos que se pueden encontrar en la leche. Cuando este proceso no se aplica se dice que el queso está fabricado con leche cruda. La fabricación del queso comienza cuando se vierte la leche en una cuba y se la calienta hasta una temperatura de 25-30o C. Se añaden entonces bacterias lácticas y también ciertos mohos. Estos últimos se desarrollarán en el proceso de maduración del queso y le aportarán aromas y sabores. Luego se añade el cuajo, que es un extracto obtenido de una parte del estómago de los terneros, corderos o cabras. Es en este momento cuando la leche pasa a transformarse en queso, puesto que el cuajo contiene las sustancias necesarias para coagular la caseína, que es la proteína más abundante en la leche. Este proceso

ocurre a unos 30-32o.

La coagulación de la caseína también se consigue mediante la acidificación de la leche, ya que, si ésta se deja a temperatura ambiente, su acidez va subiendo progresivamente, hasta que adquiere un aspecto de cuajada conocido comúnmente como “leche cortada”.

Cuando la coagulación ha finalizado, la gran masa cuajada se corta mediante cuchillas. En esta fase se extrae el suero sobrante. El suero es la parte líquida de la leche que no ha sido aprovechada en la fabricación del queso).

Luego se calienta la mezcla a una temperatura entre 30 y 48oC, mientras es agitada para que los granos permanezcan separados y no se vuelvan a unir.

Finalizado el calentamiento, se procede al llenado de los moldes (recipientes que dan la forma y el tamaño al queso).

Una vez que el queso está prensado, se pasa a la fase de salado. La sal se puede agregar directamente sobre la masa o por inmersión de la misma en agua con sal.

La última fase es la maduración. En ella se dejan estacionados los quesos mientras desarrollan los mohos que se habían agregado al comienzo. Esta etapa puede durar desde unas horas hasta varios meses.

Respondé

las siguientes preguntas, podés consultar el texto cada vez que lo consideres

necesario:

1.¿Qué hace

falta para fabricar el queso?

2.¿Qué es lo que produce la transformación de la leche en queso?

3.¿Qué creés que son las bacterias lácticas?

4. ¿Qué explicación le darías al pastor de la primera leyenda sobre lo que le pasó a la leche de sus ovejas? ¿por qué pensás que el pastor no podía explicarlo de ese modo?

5. Anota tus dudas. Junto a las respuestas podés compartirla con tu docente por los medios de comunicación disponibles.

2.¿Qué es lo que produce la transformación de la leche en queso?

3.¿Qué creés que son las bacterias lácticas?

4. ¿Qué explicación le darías al pastor de la primera leyenda sobre lo que le pasó a la leche de sus ovejas? ¿por qué pensás que el pastor no podía explicarlo de ese modo?

5. Anota tus dudas. Junto a las respuestas podés compartirla con tu docente por los medios de comunicación disponibles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/05/2020

------------------------------------------------------------------------------------------

16/06/2020

No entiendo el diagnóstico de matemáticas 🤨

ResponderEliminar