Profesora:Victoria Rusconi

Muñeca

Amo mi muñeca. Me gusta bañarla

y dormirla. Me gusta peinarla y tocarla. Me gusta vestirla y desvestirla.

Me

gusta porque se deja. Duerme conmigo: no duerme en otra cama. Muñeca es mía.

Luego de leer el

cuento, analice y comente los siguientes aspectos:

1) ¿Qué tipo de

narrador presenta el texto (1° o 3° persona, protagonista/ testigo…)?

Literatura

En el prólogo a la reconocida

Antología de la literatura fantástica, recopilación realizada por JorgeLuis

Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, este último enumera algunos

argumentos de loscuentos fantásticos: fantasmas, viajes por el tiempo, relatos

con personaje soñado, narraciones con metamorfosis, textos donde se trata el

tema de la inmortalidad,cuentos con vampiros y castillos.

¿Qué lugar se le da entonces en

este texto a la relación entre realidad e imaginación?

Actividad 1. Un hombre con alas de murciélago

- Leé atentamente el texto y

señalá los procedimientos utilizados para la construcción de este ser.

- Observá cómo el texto construye

su sistema de referencias (citas). Tratá de precisar la opinión del

narrador respecto de lo que se cita.

- Inventá un nuevo monstruo.

También podés inventar tus propios autores de referencia.

Actividad

2. Escritores del futuro

- Leé el fragmento de El juego

de los mundos, de César Aira.

- Imaginá cinco autores que

lleven tu nombre y el de tus amigos. Caracterizá a cada uno con alguna de

las características mencionadas en el texto (importantes, frívolos,

etcétera).

- Inventá los títulos de tres

obras para cada autor imaginario y redactá un pequeño comentario de no más

de tres renglones para cada una, donde expliques por qué son «buenas» o

«malas».

-------------------------------------------------------------------------------------

Muñeca

De María Laura Dedé

Amo mi muñeca. Me gusta bañarla

y dormirla. Me gusta peinarla y tocarla. Me gusta vestirla y desvestirla.

Me

gusta porque se deja. Duerme conmigo: no duerme en otra cama. Muñeca es mía.

Muñeca es buena: cuando la encierro se queda, cuando

le pego no llora, cuando le grito no contesta. Sabe que yo la rescaté y que sin

mí no será nada. Se hace la tonta, pero sabe.

Muñeca también es mala, a veces. Ayer la tuve que

quemar con un cigarrillo. No me dejó otra opción: la muy puta se fue a la

verdulería con un escote.

5) ¿Creés que este

cuento es “realista”? ¿Por qué?

17/03/2020Literatura

En el prólogo a la reconocida

Antología de la literatura fantástica, recopilación realizada por JorgeLuis

Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, este último enumera algunos

argumentos de loscuentos fantásticos: fantasmas, viajes por el tiempo, relatos

con personaje soñado, narraciones con metamorfosis, textos donde se trata el

tema de la inmortalidad,cuentos con vampiros y castillos.

En su cuento “La soga”, Silvina

Ocampo toma el tema de la metamorfosis

1.En este cuento, la soga sufre

varias transformaciones. Búsquenlas en el texto transcríbanlas y señalen la

secuencia de transformaciones (quécambia primero, qué cambia después).

2.Estos cambios en el objeto se

relacionan con el juego de Toñito. Transcriban en forma paralela ala lista

anterior lo que hace Toñito con la soga. Con números, indiquen el orden

correspondientemezclando la información de ambas listas.

3. ¿Qué transformaciones se dan

primero, las del juego o las del objeto? ¿Cuál de las dos afirmaciones

siguientes es correcta? ¿O lo son las dos? Discutan hasta llegar a una

conclusión.

A.

A medida que Toñito cambia su juego, también la soga

va modificando su apariencia física.

B.

Los cambios en la apariencia física de la soga son la

causa de que Toñito comience a considerarla progresivamente un ser vivo.

¿Qué lugar se le da entonces en

este texto a la relación entre realidad e imaginación?

Un recorrido literario

Actividad 1. Un hombre con alas de murciélago

«El nesnás»

está incluido en el libro Manual de zoología fantástica, de Jorge

Luis Borges.

- Leé atentamente el texto y

señalá los procedimientos utilizados para la construcción de este ser.

- Observá cómo el texto construye

su sistema de referencias (citas). Tratá de precisar la opinión del

narrador respecto de lo que se cita.

- Inventá un nuevo monstruo. También podés inventar tus propios autores de referencia.

Actividad

2. Escritores del futuro

- Leé el fragmento de El juego

de los mundos, de César Aira.

- Imaginá cinco autores que

lleven tu nombre y el de tus amigos. Caracterizá a cada uno con alguna de

las características mencionadas en el texto (importantes, frívolos,

etcétera).

- Inventá los títulos de tres obras para cada autor imaginario y redactá un pequeño comentario de no más de tres renglones para cada una, donde expliques por qué son «buenas» o «malas».

Politica y Ciudadania

PROF. Olijavetsky Inés

06/04/2020

Actividad N° 2 –

Hola chicos, espero que estén bien! El poder es un componente fundamental de la política, es esa capacidad de convencer al otro de que mi idea es la valida. Acá les dejo un pequeño texto para que comencemos a familiarizarnos con el poder. Cualquier cosa me pueden preguntar. Responder 1) Explica con tus palabras que es el poder para Max Weber

2) ¿Qué formas de ejercerlo existen?

3) Explica el chiste.

4) Menciona por lo menos tres relaciones de poder de las que vos seas parte

----------------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

Fecha de entrega: 20/04

Hola chicos, espero que estén bien! El poder es un componente fundamental de la política, es esa capacidad de convencer al otro de que mi idea es la valida. Acá les dejo un pequeño texto para que comencemos a familiarizarnos con el poder. Cualquier cosa me pueden preguntar. Responder 1) Explica con tus palabras que es el poder para Max Weber

2) ¿Qué formas de ejercerlo existen?

3) Explica el chiste.

4) Menciona por lo menos tres relaciones de poder de las que vos seas parte

----------------------------------------------------------------------------------

Hola, chicos y chicas. Acá les envió material para que empecemos a trabajar

sobre la idea de POLÍTICA y CIUDADANIA. Les voy a dejar un texto para que completen el

esquema inicial y voy a escribirles una idea de ciudadanía.

Recordemos que en las ciencias

sociales no existen ideas verdaderas y absolutas, que hay diferentes puntos de

vista en la comunicad científica, pero sí hay acuerdos sobre ideas

fundamentales. Así que, tanto la idea de política como la idea de ciudadanía que

tenemos al principio de curso, tal vez sea diferente a la que arribemos a fin

de año.

Cuídense y cuidemos a los

mayores, quédense en casa, lávense las manos.

Si hay algo que no entienden me

pueden mandar un mail a: profinesoli@gmail.com

A) Completar

esquema de contenidos con este texto

b) Leer

la idea de ciudadanía que plantea Rousseau

Jean-Jacques Rousseau, filósofo, sostiene que el hombre comprendió

de manera temprana que la única manera

de sobrevivir era en comunidad. Como para poder convivir necesitaban

reglas, acordaron un pacto implícito con el Estado en el que los hombres /

mujeres delegan la libertad natural con la que nacen a cambio de ciertos

derechos. Con este Contrato Social,

el Estado es depositario de la voluntad general (los intereses que el pueblo

tiene en común: seguridad, salud, educación, soberanía, etc), esta voluntad

general se encuentra por encima de las voluntades particulares.

Podemos decir que la ciudadanía

es el vínculo que relaciona a las personas con el Estado, lo que implica que

las personas ceden ciertas libertades individuales y acatan su autoridad a

cambio de que el Estado garantice el ejercicio de determinados derechos

civiles, políticos y sociales.

C)

Realiza con el siguiente texto un esquema en el que queden reflejados los

diferentes tipos de derechos y sus características.

D)

Explica con tus palabras qué es ser ciudadano

F) ¿De qué manera se obtienen nuevos derechos?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA

PROF. Olijavetsky Inés

06/04/2020

Fecha de entrega: 20/04

1) Explica con tus palabras a qué llamamos Guerra Fría

2) ¿Cuáles eran sus líderes?3) Explica las características principales del capitalismo y del socialismo (si buscas en la carpeta del año pasado lo vas a encontrar)

------------------------------------------------------------------------

Hola chicos cuídense y cuiden a los

mayores, cualquier cosa que no entiendan me mandan un mail a profinesoli@gmail.com

¿Qué es la historia? En la

vida cotidiana muchas veces utilizamos la palabra “historia” pero lo hacemos

con diferente sentido, decimos “vamos a contar una historia”…, “tengo que

estudiar historia para mañana”…, “no me vengas con esta historia”…

En el idioma inglés existen las palabras story y history que

permiten diferenciar el sentido con el que se están usando. Algunas personas,

además de pensar en el pasado y recordarlo, se encargan de llevar a cabo un

estudio sistemático de él, y son: las y los historiadores. Ellos hacen de la

Historia una verdadera disciplina. Y, como disciplina, la Historia es una

Ciencia Social que realiza un estudio sistemático y metódico del pasado a

través de rastros de la actividad humana. ¿Por qué la Historia es una ciencia social?

Vamos a intentar explicarlo a partir de las siguientes definiciones:

“Hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado, e

incrementar su dominio en la sociedad del presente, tal es la doble función de

la historia”. E. H. Carr. ¿Qué es historia?

“Yo defino gustosamente la

historia como una necesidad de la humanidad, la necesidad que experimenta cada

grupo humano, en cada momento de su evolución, de buscar y dar valor en el

pasado, a los hechos, los acontecimientos, las tendencias que preparan el

tiempo presente, que permiten comprenderlo y que ayudan a vivirlo”. L. Febvre.

Combates por la historia

“Los textos o los documentos arqueológicos, incluso los más claros

en apariencia y los más complacientes, no hablan sino cuando se sabe interrogarlos

(…). En principio, está la inteligencia. Nunca, en ninguna ciencia, la

observación pasiva –aún suponiendo, por otra parte, que sea posible- ha

producido algo fecundo”. Bloch, M. Introducción a la Historia. Fondo de Cultura

Económica, México, 1990

“… No es que el presente condicione al pasado, pero es el presente

el que le pregunta al pasado. Y si no, no hay historia (…) La historia no se

ocupa del pasado, le pregunta al pasado cosas que le interesan al hombre vivo”.

José Luis Romero. En: E.D.B. Ciencias Sociales EGB 7, 1998, pag. 17

Me parece que todo historiador estará de acuerdo en que la

Historia es un tipo de investigación o inquisición (…) que genéricamente

pertenece a lo que llamamos las ciencias, es decir, a la forma del pensamiento

que consiste en plantear preguntas que intentamos contestar. Es necesario tener

presente que la ciencia en general no consiste en coleccionar lo que ya sabemos

para arreglarlo dentro de cual o tal esquema. Consiste en fijarnos en algo que

no sabemos para tratar de descubrirlo (…) La ciencia averigua cosas, y en ese

sentido la Historia es una ciencia”. R. G. Collingwood. Idea de la Historia.

1946

Partiendo de las ideas que planteadas arriba por destacados

historiadores del siglo XX, resuelvan.

1) ¿Qué elementos tienen en común estas definiciones?

2) ¿Para qué sirve la

historia según cada uno de estos autores?

3) ¿Qué estudia la historia?

4) ¿Qué rastros son los que utiliza la historia para investigar

sobre el pasado?

5) Elabora una definición de historia como ciencia social. Tomá en

cuenta las respuestas anteriores.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociologia

PROF. Olijavetsky Inés

06/04/2020

Víctor de Aveyron, el niño salvaje francés

Víctor de Aveyron era un joven muchacho que fue encontrado en mitad de un bosque francés. Desde estas primeras tomas de contacto, se convertiría en uno de los casos de niños salvajes más estudiados por científicos. En la Francia otoñal de finales de septiembre de 1799, entre los bosques de Caune, cerca de los Pirineos, apareció un chico de tan solo diez años completamente desnudo. Su aspecto, aparentaba ser el de un vagabundo de la época, con signos de haber sufrido la viruela, lleno de suciedad y magulladuras.

06/04/2020

Fecha de entrega: 20/04

Víctor de Aveyron era un joven muchacho que fue encontrado en mitad de un bosque francés. Desde estas primeras tomas de contacto, se convertiría en uno de los casos de niños salvajes más estudiados por científicos. En la Francia otoñal de finales de septiembre de 1799, entre los bosques de Caune, cerca de los Pirineos, apareció un chico de tan solo diez años completamente desnudo. Su aspecto, aparentaba ser el de un vagabundo de la época, con signos de haber sufrido la viruela, lleno de suciedad y magulladuras.

Tenía el típico rostro redondeado e infantil característico de su edad junto a una nariz larga y puntiaguda. Su

cuello, largo y esbelto, presentaba una gran cicatriz que le atravesaba toda la garganta. Ya había sido avistado

varias veces, mientras intentaba recoger bellotas y tubérculos para poder subsistir, pero no fue hasta ese momento

cuando dieron de lleno con él. No se dejaría capturar fácilmente, pero una vez hecho, fue enviado a convivir con

una anciana que vivía en una cabaña cercana. A la semana, se escaparía para vivir durante todo el invierno en el

bosque. Durante ese tiempo, el joven llegaría incluso a acudir a los pueblos de alrededor. En una de sus visitas a

St. Sernin, se introduciría en una casa abandonada para ser capturado de nuevo. Se le llevó al hospital de Saint–

Afrique y más tarde al de Rodez, en el que estuvo varios meses. Durante ese tiempo, se mostró distante, con una

actitud salvaje y rebelde. La noticia de su captura dio rápidamente la vuelta a toda Francia. La gente no hablaba

de otra cosa. La magnitud del acontecimiento fue tal que hasta un ministro de gobierno ordenaría trasladarlo a

París a finales del 1800 para así poder estudiarlo con fines científicos.

Escritos de Jean Marc Itard

En poco tiempo, Jean Marc Itard consiguió escribir dos memorias sobre sus estudios. Estos, impregnados de

rigor científico, recogían todas sus observaciones, experiencias y conclusiones con el salvaje de Aveyron. El

médico recogió en ellos interesantes citas, como la primera impresión que obtuvo al conocerlo:

«Era un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones; que se

balanceaba incesantemente como los animales del zoo; que mordía y arañaba a quienes se le acercaban; que no

mostraba ningún afecto a quienes le cuidaban y que, en suma, se mostraba indiferente a todo y no prestaba

atención a nada». Sus escritos fueron considerados de interés general y el Ministerio de Interior no tardó en

publicarlos. En 1801 vio la luz el primero, mientras que en 1806 el segundo.

Últimos años y actualidad

Pese a todos estos estudios, la inevitable polémica surgió. Varias personas que vieron a Víctor allá por el 1815,

afirmaron que no había sufrido ningún tipo de mejora en su comportamiento: seguía siendo el mismo niño

salvaje de los bosques de Caune.Finalmente, Víctor de Aveyron murió en el 1828 en una edad que rondaba los

41 años. Las habladurías y leyendas dicen que murió de tristeza al añorar la libertad y naturaleza del bosque en el

que residía.

ACTIVIDADES

1) ¿De qué trata el recorte periodístico antes leído?

2) ¿El individuo se parece a los animales si comparte un mismo medio para vivir?

3) ¿Las personas somos sociables por “naturaleza” o ésta forma de ser está vinculado a nuestro entorno

de crianza?

------------------------------------------------------------------------

La sociología es una ciencia

social cual objetivo principal es entender y tratar de explicar los cambios que

se producen en una sociedad, surgen como disciplina al intentar explicar los

cambios que había producido la doble revolución burguesa: Revolución Industrial

y Revolución Francesa.

Cualquier cosa que no entiendan

mándeme un mail: profinesoli@gmail.com

– Cuídense y cuiden a sus mayores. Espero que nos veamos pronto.

Contexto

histórico del surgimiento de la sociología

La sociedad europea

anterior a la Primera Revolución Industrial era una sociedad estamental, compuesta por tres estamentos: la nobleza (reyes,

príncipes, duques, etc.), el clero (miembros de la iglesia) y el tercer

estado (artesanos, comerciantes, mendigos, campesinos, etc.). La nobleza

y el clero conformaban un grupo privilegiado, ya que poseían tierras, no

pagaban impuestos, ocupaban cargos, etc. En cambio, el tercer estado era no

privilegiado, ya que pagaba impuestos y no tenía ningún tipo de

privilegios. Es importante destacar que estas divisiones sociales no se

basaban en la riqueza de las personas, y que en este tipo de sociedad no

hay movilidad social (es decir, que una persona nacía y moría perteneciendo

al mismo estamento). De este modo, hasta la Primera Revolución Industrial, cada individuo tenía un

papel bien definido en la sociedad (el clero rezaba por todos, la nobleza iba a

la guerra por todos, y el tercer estado trabajaba y pagaba impuestos por

todos). Esta situación se modificó tras la revolución, ya que la sociedad

estamental sería reemplazada paulatinamente por la sociedad de clases, a

la vez que el modo de producción feudal sería sustituido por el capitalismo.

De este modo, la nueva sociedad estaría constituía por dos grandes clases

sociales: la burguesía (patrones) y el proletariado

(trabajadores) enfrentadas entre sí (“lucha de clases”, según Karl Marx)

por tener intereses irreconciliables (la burguesía desea que el proletariado trabaje

más por menos dinero, a la vez que el proletariado va a querer trabajar menos

ganando más). Estas transformaciones rompieron la idea de armonía

de un orden integrado, y generaron una situación de anomia (ausencia de

leyes que regulen a la sociedad). Es en este contexto que la sociología

nacerá con el objetivo de reconstruir las bases del orden social perdido

bajo las nuevas formas sociales y económicas del capitalismo.

Para los fundadores de

la sociología, había llegado la hora de indagar las leyes científicas de la

evolución social, y de instrumentar las técnicas adecuadas para su estudio. En

este sentido, la sociología y otras ciencias sociales, utilizarán el método de

la biología para analizar la sociedad. Así entenderán a la sociedad como

un organismo vivo, constituido por partes que forman sistemas que

deben estar en permanente equilibrio para que el organismo en funcione

correctamente. Así, la tarea de la sociología, será encontrar

e interpretar las leyes que gobiernan el orden, y corregir las

desviaciones.

En síntesis, podemos

decir que la sociología fue un producto del siglo XIX, y

el estímulo para su aparición fue la Primera Revolución Industrial (1780

apróx.), o mejor dicho, la crisis social y política que dicha transformación

económica generó (por eso vulgarmente se la conoce como la “ciencia de la

crisis”). Para dar respuesta a esta crisis aparecerán dos vertientes

antagónicas dentro de la sociología: el socialismo y la tradición sociológica

clásica. (Portantiero, Juan Carlos.

Adaptación.)

Hecho social

El

término hecho social se emplea corrientemente para designar a casi todos los

fenómenos que ocurren en el interior de una sociedad. Pero, los hechos

sociales, son hechos que presentan características muy especiales: consisten

en maneras de obrar, de pesar y de sentir, exteriores al individuo, que están

dotadas de un poder coactivo, por el cual se le imponen. Por consiguiente,

no pueden confundirse con los fenómenos orgánicos, ni con los fenómenos

psíquicos.

No

es su generalidad lo que puede servirnos para caracterizar los fenómenos

sociales, ya que un pensamiento que se encuentre en todas las conciencias

particulares, un movimiento que repiten todos los individuos, no son, por esto,

hechos sociales. Si lo es un estado del grupo que se repite en los individuos

porque se les impone. Existe en cada parte porque está en todo, lejos de que

esté en el todo porque está en las partes.

Un

hecho social se reconoce en el poder de coerción externa que ejerce o es

susceptible de ejercer sobre los individuos, y la presencia de este poder se

reconoce a su vez, ya por la existencia de alguna sanción determinada,

ya por la resistencia que el hecho impone a toda empresa individual que

tienda a violarla. Sin embargo también se lo puede definir por la difusión que

presenta en el interior del grupo. También existe con independencia de las

formas individuales que toma al difundirse. Entonces, ejemplos de hechos

sociales pueden ser el matrimonio,

suicidio, natalidad, etc. (Durkheim, Emile. Las reglas del método

sociológico. Cap. I. Adaptación)

Actividades

Por favor intenten usar sus palabras, lean parágrafo por

párrafo el texto, marquen las palabras que no entiendas búsquenlas en el

diccionario – internet y vuelvan a leer el texto, recién ahí intenten responder

las preguntas.

1)

Explica en qué contexto surge la Sociología

2)

¿A que llamamos hecho social?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicación, cultura y sociedad

Profesor: Roberto Vota

1/04/2020

Actividades

Fecha: 20/03/2020

- ------------------------------------------------------------------

B) Use the words in exercise A to complete the following sentences. Remember

to use TOO + adjective.

1. The ladder is too short.

2. My grandfather can´t play football. He´s ______________________.

3. I don’t like this weather. It’s ______________________ for me.

4. That suitcase is _____________________ to carry all my things.

5. You’re _____________________ to have a pet.

6. It’s 17PM. It’s ____________________ to have dinner.

7. The party is ______________________ for us.

8. He is ______________________ for text me.

9. You’re fifteen years old. You’re _________________ for drive a car.

10. It’s _____________________ to swim in a pool with sharks.

11. It’s Snowing. It’s ________________ for the baby.

-------------------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

Mail de contacto: ailenhon25@gmail.com

Número: 1158157065

Actividades de continuidad pedagógica.

(Periodo del 6 al 20 de abril)

Cada consigna tiene una breve descripción de lo que deben realizar, por favor leerlas

atentamente.

Activity 1: TOO + Adjective.

A) Complete the sentences with: TOO + adjective.

En esta actividad deberás usar TOO en todas las oraciones. Además de ello, deberás

usar uno de los adjetivos de la lista.

Ejemplo: He is TOO BUSY to call me.

- OLD

- FAR

- DARK

- LATE

- HEAVY

- SMALL

- LONG

- YOUNG

1. She’s fourteen years old. She’s ____________ to go to discos.

2. The library is __________________ to walk.

3. This chicken is __________________ for five.

4. The box is __________________ for me. I can not lif it.

5. The dog is ________________ to run. His legs don’t work like they used to.

6. It´s ___________________ to see in here. Please turn on the lights.

7. It´s ___________________ to catch our flight. The plane has already take off.

8. The line to buy ice-cream is ________________. I´m not going to wait in it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicación, cultura y sociedad

Profesor: Roberto Vota

1/04/2020

Actividades

Luego de leer las páginas 11, 12, 13 y 93 respondan las siguientes preguntas:

1-¿Qué es la cultura?

2-¿De dónde surge el término cultura?

3-Nombrar algunos ejemplos personales de patrimonio cultural

Mirando la historieta respondan:

4-¿Qué se critican mutuamente?

5-¿Creen que estas mujeres eligieron como vestirse?

6-¿Qué creen que quieren decir con “que cruel esa cultura dominada por el hombre”?

7- ¿Argentina es un país multicultural? ¿Por qué?

8-¿Para vos, cuáles son las características culturales de Argentina?

Fecha de entrega: Miércoles 8 de abril de 2020

Fecha: 20/03/2020

Buen día chicxs. ¿Cómo están? Mientras van realizando las dos actividades que les subimos, les pido que copien los contenidos y formas de evaluar en la primera hoja de la carpeta. Presten mucha atención a las "formas de evaluación".

Materia: Comunicación, cultura y sociedad

Profesor: Roberto Vota

Contenidos de la materia y formas de evaluación.

Unidad 1 Cultura, comunicación y sociedad como producciones humanas.

L o innato y lo adquirido. Naturaleza y cultura. La capacidad humana de construir el mundo. Capacidad simbólica. El lenguaje y los modos de comunicación. Niveles de comunicación. Condiciones de producción de reconocimiento. Definición antropológica de cultura. Características de la cultura como producción humana.

L o innato y lo adquirido. Naturaleza y cultura. La capacidad humana de construir el mundo. Capacidad simbólica. El lenguaje y los modos de comunicación. Niveles de comunicación. Condiciones de producción de reconocimiento. Definición antropológica de cultura. Características de la cultura como producción humana.

Unidad 2 Cultura y Comunicación en la vida cotidiana

Los procesos de comunicación en tanto prácticas culturales. La comunicación como campo en donde se producen relaciones de poder. Producción y distribución de bienes simbólicos en sociedades desiguales. Historizar la cultura y la comunicación. Relaciones de poder en procesos socioculturales: Hegemonía, subalternidad y contrahegemonía. Circuitos culturales y mercados de producción y consumo cultural.

Unidad 3 Identidades y diversidad cultural

L identidad cultural como construcción. El tratamiento de la diversidad cultural. Etnocentrismo y relativismo cultural. La perspectiva intercultural. Reconocimiento mutuo y estrategias interculturales. Racismo y discriminación. Formas de racismo en América. Discriminación y jóvenes. Luchas sociales de reconocimiento identitario y/o cultural.

Unidad 4 Comunicación y tecnologías de la información en las sociedades contemporáneas

Globalización económica, mundialización cultural y sociedad de la información como escenario de procesos comunicacionales. Los medios masivos de comunicación y su impacto. Desigualdades en la distribución de las tecnologías de información: posibilidad de acceso, conocimiento, uso y producción. Medios masivos y medios populares. Medios hegemónicos y alternativos.

Unidad 5 Comunicación, medios masivos y ciudadanía

Diferentes medios de comunicación: audiovisuales, gráficos, radiofónicos, multimediales y digitales. La construcción de la realidad a través de los medios de comunicación. La selección de acontecimientos. La conformación de la opinión pública. Medios de comunicación masivos y de consumo: estrategias publicitarias y marketing. Ciudadanía y derecho a la comunicación. La concentración de la producción mediática y los multimedios. Ley de servicios de comunicación audiovisual.

Formas de evaluación

La calificación trimestral constará de una evaluación escrita sobre los temas vistos durante el mismo, evaluaciones orales con o sin previo aviso, participación en clase, actitud frente a sus pares y con el docente, entrega de trabajos en tiempo y forma según lo estipulado por el profesor y consensuado entre todos, asistencia a clase (85%), puntualidad.

- ------------------------------------------------------------------

Plan de continuidad pedagógica

Escuela de educación secundaria N° 25

5°año

Año: 2020

Profesor: Roberto Vota

Femicidios

Basura

Por @Gabriela Cabezón

Cámara

Araceli Ramos, Serena

Rodríguez, Noelia Akrap, Ángeles Rawson, Melina Romero, Daiana García. Tiradas

a la basura, al costado de la ruta, en un descampado. Usan shorts, tienen

novios, salen de noche. Las construyen poco a poco, como si fueran culpables,

dice la escritora y periodista Gabriela Cabezón Cámara.

Tiradas a la basura, desgarradas, en pelotas: en la montaña

asquerosa, un cuerpo como una cosa, como una cosa ya rota y que no sirve para

nada, los restos del predador, la carne que le sobró de su festín asesino.

Horas antes o después a la chica la buscaron la familia, los amigos, al final

la policía y casi siempre la encuentra el que hace de la basura su trabajo

cotidiano: un cartonero, el chofer de un camión recolector, alguien que anda

por ahí. Después viene la ambulancia, le cambia la bolsa a blanca, se la llevan

a la morgue y un auto lleva a los padres a ver si la chica es suya. Afuera

espera la prensa: las cámaras y micrófonos buscando mostrarle al mundo el dolor

más lacerante, la frase más torturada, la cara más arrugada por la angustia que

la arrasa.

Tiradas a la basura en la bolsa de consorcio: igual que se tira un

forro, la cáscara del zapallo, los papeles que no sirven y los huesos del asado

entre tantas otras cosas. Tiradas como si nada, como objetos de consumo que ya

fueron consumidos. Agarrarlas, asustarlas, verlas rogar, desnudarlas,

humillarlas, violarlas, después matarlas, meterlas en una bolsa, tirarlas a la

montaña de restos de la ciudad. Ya terminó el predador. Seguirán la policía,

los abogados, los jueces y las cámaras de TV: sigue la carnicería en una

especie de show que explica los femicidios.

Si la chica usaba short. Si tenía más de un novio. Si puso fotos

en Facebook con boquita pecadora. Si salía mucho de noche. Si volvía a la

mañana y tenía olor a whisky. Si estudiaba o no estudiaba. Si trabajaba de día

o repartía tarjetas en la puerta de un boliche. Si era virgen. Si le gustaba

enfiestarse. Si fumaba marihuana o sólo tomaba agua. Si tenía buenas notas o

había repetido de año. Lo que dicen los amigos. Lo que piensan los vecinos. Lo que

recomienda el cura que dirige la parroquia. Lo que supone un psiquiatra que va

a la televisión. Lo que dice el movilero. Lo que supone la prensa. La idea que

todos dicen sin terminar de decir: si la chica usaba mini y le gustaba bailar y

si llevaba adelante su propia vida sexual según lo que le gustaba, era una

trola y las trolas se la buscan y la encuentran.

La construyen poco a poco como si fuera culpable: digamé,

comunicador y digan sus audiovidentes, si una mujer joven tiene más de un novio

o, peor, ninguno, y vuelve en pedo a las seis y salió en vestido corto, ¿Se

está buscando la muerte? ¿Piensa que se la merece? ¿Usted cree que debería

volver antes de las doce? ¿Vestirse con una burka e ir a misa los domingos?

¿Usted quiere que le pida permiso a algún buen señor para salir cuando quiere?

¿Que deje de salir sola? ¿Que piense lo que se pone porque si a un hijo de puta

le parece algo indecente por ahí la hace pelota? Le pregunto más cortito: ¿Piensa

que una chica es propiedad de algún muchacho y que si no tiene dueño pueden

matarla tranquilos? ¿De verdad se siente bien eligiendo como elige la foto más

provocativa para decir sin decir “la piba era una atorranta”, “los padres no la

cuidaban”, “su vida no tenía rumbo”? Empieza una denigración, algo que está

en la cultura, no digo que lo inventa usted, pero podría revisar la máquina de

prejuicios que le salta cuando habla y cuando hablan los demás.

Entre otras cosas se nota la puntuación del mercado: hay cuerpos

que valen más y hay cuerpos que valen menos. Casta, rica y estudiosa vale más

que pobre y trola pero todas valen menos que el cuerpo del matador que es la

manifestación extrema de este estado de las cosas: buena parte del planeta

cree, a veces sin saberlo, que cosas somos nosotras. Pobres cosas, poca cosa,

algo que se usa y se tira, nada de bienes suntuarios, muñecas que se descartan

como globos ya pinchados. Es como canibalismo. Es una bestialidad. Piensen un

poco, señores, piensen también las señoras y sientan un poco más: somos sus

madres, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, sus amigas, sus amantes, sus

novias.

Somos más de la mitad del mundo que hacemos juntos. No insumos a

descartar.

Actividad:

- Marcá y buscá el significado de las palabras que no conozcas

- Respondé todas las preguntas subrayadas

- Escribí una reflexión en base a lo leído en el texto,

incluyendo tus respuestas del punto anterior.

Clase 1 (18/03/2020)

Elementos de la comunicación

La comunicaciónes el proceso de transmisión de información

entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado

mensaje. La comunicación deriva del latín communicatĭo que significa compartir,

participar en algo o poner en común. La importancia de la comunicación radica

que a través de ella los seres humanos y los animales comparten información

diferente entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para

la vida en la sociedad. Es un fenómeno antropológico, social y humano antes que

mediático y tecnológico. Esto quiere decir que los fenómenos de comunicación no

se dan únicamente en los medio masivos, sino que circulan en la calle, las

instituciones, los barrios, etc.

El emisor es la persona o aparato que emite un mensaje. Constituye

una fuente y es el origen de aquello que se pretende comunicar. Éste envía un

mensaje por medio de un canal a un receptor. De la misma forma que el emisor es

la fuente, también puede convertirse en receptor, cuando pasa a transformarse

en figura pasiva que recibe otros mensajes, es decir, mientras escucha. El

emisor transforma su mensaje en un determinado código.

El receptor es aquel que recibe la

información emitida por el emisor. Así, se convierte en el agente que descifra

el mensaje en función del código utilizado. Es el encargado de decodificarlo

para que la comunicación sea posible.

El mensaje este es el contenido de la

transmisión. Es decir, lo que el emisor transmite al receptor.

El canal es el medio físico por medio del

cual se transmite un mensaje. Hoy en día puede ser la voz humana o el sonido

animal, pero también un teléfono, internet, una lectura, etc.

El código es el sistema de signos o

señales que se usa para transmitir un mensaje, como puede ser un idioma, el

código Morse, señales de tráfico, el sistema braille, sonidos animales, código

binario, etc.

El ruido desperfecto en el sistema que no

permite que el mensaje llegue claro.

La retroalimentación o feedback es la reciprocidad que existe entre el emisor

y el receptor.Se podría definir como la

información de vuelta en una comunicación efectiva.

En todo proceso de comunicación hay

dos elementos fundamentales: un emisor y un receptor, entre ambos se produce

una retroalimentación cuando

el receptor responde al emisor.

Actividad:

-Con los

siete conceptos marcados en negrita construir

una historia de no menos de 10 líneas

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROF. Juan Carlos Cornor

Hola chicos! En esta oportunidad vamos a trabajar con puntos en el plano cartesiano, y posteriormente, con rectas.

1) Ubica en el plano los puntos A y B que se dan en cada caso. Utiliza un sistema de ejes cartesianos para cada par de puntos.

a) A=(1;1) y B=(3;3)

b) A=(3;1) y B=(6;2)

c) A=(1;3) y B=(2;6)

d) A=(-2;4) y B=(2;-4)

e) A=(1;3) y B=(2;5)

f) A=(-4;2) y B=(-1;1)

2) Traza la recta que pasa x A y x B, en cada caso del ejercicio 1.

3) Propone para cada recta, tres puntos. Nómbralos adecuadamente, escribiendo sus coordenadas.

4) Escribe la ecuación de cada una de las rectas trazadas.

5) Verifica utilizando cada ecuación, que los puntos que señalaste en la consigna 3, sean correctos.

6) Halla para cada recta f(101) y f(346).

7) Halla para cada recta, cuánto tiene que valer la X para que Y valga 1000.

-------------------++++++++-------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La situación de desigualdad entre las regiones tiene un claro origen histórico. Tendríamos que remontarnos al momento en que ingresa la economía argentina en la “división internacional del trabajo” vigente en la segunda mitad del siglo XIX. La instalación de las inversiones extranjeras en transporte y financiamiento, la llegada de fuerza de trabajo abundante de los inmigrantes que poblaran las fértiles llanuras pampeanas y la apertura de los mercados europeos a nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas, permitió la obtención de grandes beneficios a quienes se involucraban en tales actividades. Por supuesto, no todos fueron ganadores en la misma proporción. Los terratenientes, los propietarios de los grandes frigoríficos, el sistema financiero y los poseedores de la infraestructura de transporte, además de los principales grupos comercializadores de las cosechas, conformaron el plantel de los más afortunados.

En contraste con este proceso, en la mayor parte de las economías regionales extrapampeanas, durante el siglo XIX y los inicios del XX, la dinámica económico-social se vio perjudicada. Las actividades artesanales, subsistentes desde la Colonia, sufrieron la competencia despiadada de las importaciones europeas, que las remplazaron.

En estas zonas, y debido en gran parte a la gran demanda externa de productos pampeanos a partir de la década del 70, viven una situación particular de pobreza. Es el caso de numerosas familias del Noroeste argentino, de las zonas cordilleranas de Mendoza y del noroeste de Neuquén. Se trata de productores cuya situación de precariedad les impide incorporar tecnologías. Estas poblaciones se dedican a la agricultura y a la ganadería para satisfacer las necesidades de alimentación de cada productor y su grupo familiar. Se denominan economías de subsistencia porque el objetivo de la producción no es la venta de los productos en el mercado, sino el autoconsumo, es decir, el abastecimiento doméstico de alimentos, leña y vestido para el mantenimiento del grupo familiar.

FUENTE: Rofman, Alejandro*. Estructuras y sistemas productivos. Bs As. Aique. 2006 (adaptación)

*Economista e investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

Docente: Ailen Hon

Actividades de continuidad pedagógica

Para poder desarrollar las actividades deberán leer atentamente las consignas. En la primera actividad, deberán realizar una presentación personal para poder ir conociéndolos, mientras que en la segunda actividad deberán aplicar el término TOO acompañado de los adjetivos propuestos.

Activity 1: Personal Information

A) Read Sarah’s presentation.

B) Make your own personal presentation.

> For this activity you can answer first:

- What’s your name?

- How old are you?

- Where do you live?

- What kind of shops are in your city/town?

- Dou you have any brother or sister?

- What’s your favourite subject?

- Do you have a best friend?

Activity 2: TOO + Adjective

A) Find the following adjectives:

- OLD

- YOUNG

- DANGEROUS

- IRRESPONSABLE

- SMALL

- FUNNY

- HOT

- SHORT

- BUSY

- EARLY

- COLD

Introducción a la

---------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

Hola Chicos/as;

¿Como están?

Espero que bien, yo con muchas ganas de compartir tiempo con ustedes, mientras tanto,

sigamos por este medio.

En tiempos de pandemia, lo más importante y hasta que se halle una vacuna o un remedio

para este virus, la única alternativa es tratar de no enfermarse y esto se logra quedándose en

casa.

El tema que vamos a leer para este segundo trabajo, tiene que ver con el cloro que es el

componente de la lavandina, que usamos en casa para desinfectar y que sabemos que mata

virus y bacterias.

Luego de la lectura y a modo de actividad, contesten las siguientes preguntas:

¿Qué ventajas presenta el agua potable tratada con cloro respecto al agua sin tratamiento?

¿Cuáles son algunas desventajas del uso de agua con cloro?

Sabemos que este es un momento muy especial para todos, y cuando decimos todos es todos

los habitantes del planeta.

Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa y tratar de seguir activos como estudiantes

y profesores, por ahora por este medio.

No Duden en consultar cualquier duda, aprovechen para jugar con su familia, las cartas

pueden ser una buena compañía, y mantiene el cerebro activo.

Un abrazo y hasta pronto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Economía Política

PROF. Juan Carlos Cornor

----------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

Hola Chicos/as;

¿Como están?

Espero que bien, yo con muchas ganas de

compartir tiempo con ustedes, mientras tanto, sigamos por este medio.

La economía o la salud, es la gran elección en

estos tiempos de pandemia, yo elijo la salud y quedarme en casa, pero para

muchos la economía hace que más personas sobrevivan.

Este tema no comenzó de la noche a la mañana,

la economía tiene una larga historia, tanta como la humanidad.

Ahora como segundo trabajo, les sugiero la

lectura de “de la antigüedad a los inicios del Capitalismo”. (Archivo adjunto).

Luego de la lectura y a modo de actividad,

contesten las siguientes preguntas:

¿Cuál crees que es la gran diferencia entre el

esclavismo y la economía feudal?

¿Cuál te parece más eficiente?

¿Por qué crees que dejo de existir la

esclavitud?

Es un tema muy importante y hace a nuestra

formación como ciudadanos tratar de entender la economía y cómo influye en

nuestras vidas y la del país.

Sabemos que este es un momento muy especial

para todos, y cuando decimos todos es todos los habitantes del planeta.

Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en

casa y tratar de seguir activos como estudiantes y profesores, por ahora por

este medio.

No

Duden en consultar cualquier duda, aprovechen para jugar con su familia, las

cartas pueden ser una buena compañía, y mantiene el cerebro activo.

Un abrazo y hasta pronto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matemática

Prof. Valeria Rosales

Actividad 2 (19/3/20)

1) Ubica en el plano los puntos A y B que se dan en cada caso. Utiliza un sistema de ejes cartesianos para cada par de puntos.

a) A=(1;1) y B=(3;3)

b) A=(3;1) y B=(6;2)

c) A=(1;3) y B=(2;6)

d) A=(-2;4) y B=(2;-4)

e) A=(1;3) y B=(2;5)

f) A=(-4;2) y B=(-1;1)

2) Traza la recta que pasa x A y x B, en cada caso del ejercicio 1.

3) Propone para cada recta, tres puntos. Nómbralos adecuadamente, escribiendo sus coordenadas.

4) Escribe la ecuación de cada una de las rectas trazadas.

5) Verifica utilizando cada ecuación, que los puntos que señalaste en la consigna 3, sean correctos.

6) Halla para cada recta f(101) y f(346).

7) Halla para cada recta, cuánto tiene que valer la X para que Y valga 1000.

-------------------++++++++-------------------

Materia: Geografia

Prof: Melisa Mur

Prof: Melisa Mur

Correo de la profe para : melisamur@gmail.com

Material extra:

----------------------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

(SEMANA DEL 6 AL 17 DE ABRIL)

Hola chicos, ¿cómo están?

En el transcurso de las clases virtuales que mantuvimos, hicimos un pequeño

acercamiento sobre las características de nuestro país. Aprendimos que

ARGENTINA es una república federal y democrática con un territorio inmenso en

donde viven más de 44 millones de personas (aunque parezca un montón, en

realidad no es un país densamente poblado). Como habrán notado también

cuando investigaron sobre su cultura y las características físico-naturales, el

mismo es muy vasto y cada rincón de él tiene elementos particulares que lo

diferencian del resto. Es por ello que para realizar un estudio del país más

complejo y detallado, durante esta semana trabajaremos en torno al concepto de

REGIONALIZACIÓN.

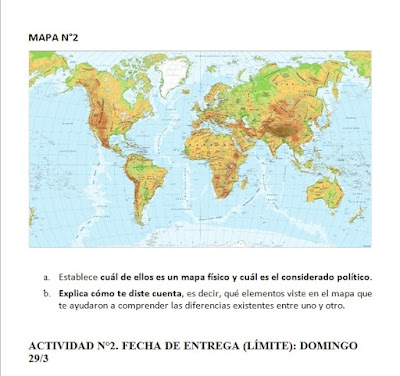

1. ¿Qué es regionalizar? ¿Con qué objetivo se hace?

2. Hay tantas formas de regionalizar el país como personas decidan hacerlo…. Todo

depende del criterio que se utilice. Observa la siguiente forma de regionalizar

argentina (mapa) y dictamina cuál es el criterio que se utilizó para dicha

regionalización (elige uno de los recuadros y JUSTIFICA tu elección)

1-Criterio turístico: En la Argentina, desde la década de 1940, se ha

fomentado el turismo nacional y extranjero. Cada vez son mayores las

inversiones en desarrollo inmobiliario y de infraestructura. Y desde 2010, el

Gobierno nacional ha establecido un mayor número de días feriados para impulsar

esta «industria sin chimeneas» que genera miles de empleos y recursos

económicos para la sociedad. En el 2006, se puso en vigencia la Ley Nacional de

Turismo y en ella se manifiesta que el turismo es una actividad socioeconómica

es de interés nacional y estratégica para el desarrollo del país. Su criterio

de selección se basa en establecer los siguientes aspectos en común:

·

Las características naturales

·

Los sitios turísticos

·

Los lugares históricos

·

La infraestructura y los servicios para turistas

·

Las vías de acceso y los medios de transporte para llegar

2-Criterio agro-productivo:

Las cadenas agroindustriales representan en conjunto el 45% del valor

agregado por la producción nacional de bienes, el 36% del total de empleos y el

56% de las exportaciones.

3-Criterio físico-natural:En

esta regionalización, las regiones son seleccionadas teniendo en cuentalas características

similares de relieve, clima, hidrografía y vegetación.

·

Alejandro Rofman en un doctor en economía e investigador del

CONICET. Rofman ideó otra forma de regionalizar Argentina para poder estudiar

otro aspecto de la misma.

1.

Lee el texto de Rofman y luego resuelve:

2.

¿Cómo divide el autor a la República Argentina? Explica las

principales características

de cada uno de estos espacios.

3.

Explica cuál es el criterio de regionalización que

utiliza el autor.

La

Regionalización en el territorio argentino

Podemos dividir el territorio nacional en dos grandes espacios

geográficos: la llamada región pampeana, región centro-litoral o pampa

húmeda (que abarca la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires,

Córdoba, Santa Fe, y más ampliamente, Entre Ríos y La Pampa) y la que

denominamos región extrapampeana (es decir, el resto del país).La situación de desigualdad entre las regiones tiene un claro origen histórico. Tendríamos que remontarnos al momento en que ingresa la economía argentina en la “división internacional del trabajo” vigente en la segunda mitad del siglo XIX. La instalación de las inversiones extranjeras en transporte y financiamiento, la llegada de fuerza de trabajo abundante de los inmigrantes que poblaran las fértiles llanuras pampeanas y la apertura de los mercados europeos a nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas, permitió la obtención de grandes beneficios a quienes se involucraban en tales actividades. Por supuesto, no todos fueron ganadores en la misma proporción. Los terratenientes, los propietarios de los grandes frigoríficos, el sistema financiero y los poseedores de la infraestructura de transporte, además de los principales grupos comercializadores de las cosechas, conformaron el plantel de los más afortunados.

En contraste con este proceso, en la mayor parte de las economías regionales extrapampeanas, durante el siglo XIX y los inicios del XX, la dinámica económico-social se vio perjudicada. Las actividades artesanales, subsistentes desde la Colonia, sufrieron la competencia despiadada de las importaciones europeas, que las remplazaron.

El fuerte contraste existenteentre unas y

otras áreas sigue vigente hasta la actualidad.

El área pampeana

El área pampeana de nuestro país abarca las provincias de Entre

Ríos y Buenos Aires, el noreste de la provincia de La Pampa, el este y sur de

Córdoba y el centro y sur de Santa Fe. Posee condiciones naturales

excepcionales para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Estas

condiciones posibilitaron, a través del tiempo, un gran crecimiento económico

basado en las actividades dedicadas al cultivo de cereales y oleaginosas, que han

tenido un fuerte impacto en el desarrollo de la economía nacional. El uso y

aprovechamiento del suelo fue acompañado por el establecimiento de la población

en asentamientos. Esto originó una red de pueblos y ciudades en donde se

desarrollaron economías relacionadas con las actividades agropecuarias. La

preponderancia del relieve llano que caracteriza la región favoreció la

interconexión de estos centros por medio de redes camineras y ferroviarias,

que, además, permitieron la comunicación con las ciudades de mayor jerarquía y

con el área portuaria.

Las áreas extrapampeanas

Las economías regionales o provincias extrapampeanas se han

caracterizado por su menor diversidad de actividades y la mayor especialización

en cierto tipo de producciones. Por ejemplo, la vitivinicultura en Mendoza, el

petróleo y la lana en las provincias patagónicas al sur del río Colorado, el

algodón en el Chaco, la caña de azúcar en Salta y Tucumán, las peras y manzanas

en la zona del Alto Valle en Río Negro y Neuquén, la yerba mate y el té en

Misiones y Corrientes. En algunas provincias con una estructura productiva

menos desarrollada, el sector público ha sido durante muchos años la principal

fuente de empleo, como es el caso de Formosa.En estas zonas, y debido en gran parte a la gran demanda externa de productos pampeanos a partir de la década del 70, viven una situación particular de pobreza. Es el caso de numerosas familias del Noroeste argentino, de las zonas cordilleranas de Mendoza y del noroeste de Neuquén. Se trata de productores cuya situación de precariedad les impide incorporar tecnologías. Estas poblaciones se dedican a la agricultura y a la ganadería para satisfacer las necesidades de alimentación de cada productor y su grupo familiar. Se denominan economías de subsistencia porque el objetivo de la producción no es la venta de los productos en el mercado, sino el autoconsumo, es decir, el abastecimiento doméstico de alimentos, leña y vestido para el mantenimiento del grupo familiar.

FUENTE: Rofman, Alejandro*. Estructuras y sistemas productivos. Bs As. Aique. 2006 (adaptación)

*Economista e investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asignatura: InglésDocente: Ailen Hon

Actividades de continuidad pedagógica

Para poder desarrollar las actividades deberán leer atentamente las consignas. En la primera actividad, deberán realizar una presentación personal para poder ir conociéndolos, mientras que en la segunda actividad deberán aplicar el término TOO acompañado de los adjetivos propuestos.

Activity 1: Personal Information

A) Read Sarah’s presentation.

B) Make your own personal presentation.

> For this activity you can answer first:

- What’s your name?

- How old are you?

- Where do you live?

- What kind of shops are in your city/town?

- Dou you have any brother or sister?

- What’s your favourite subject?

- Do you have a best friend?

Activity 2: TOO + Adjective

A) Find the following adjectives:

- OLD

- YOUNG

- DANGEROUS

- IRRESPONSABLE

- SMALL

- FUNNY

- HOT

- SHORT

- BUSY

- EARLY

- COLD

to use TOO + adjective.

1. The ladder is too short.

2. My grandfather can´t play football. He´s ______________________.

3. I don’t like this weather. It’s ______________________ for me.

4. That suitcase is _____________________ to carry all my things.

5. You’re _____________________ to have a pet.

6. It’s 17PM. It’s ____________________ to have dinner.

7. The party is ______________________ for us.

8. He is ______________________ for text me.

9. You’re fifteen years old. You’re _________________ for drive a car.

10. It’s _____________________ to swim in a pool with sharks.

11. It’s Snowing. It’s ________________ for the baby.

-------------------------------------------------------------------------------------

06/04/2020

Mail de contacto: ailenhon25@gmail.com

Número: 1158157065

Actividades de continuidad pedagógica.

(Periodo del 6 al 20 de abril)

Cada consigna tiene una breve descripción de lo que deben realizar, por favor leerlas

atentamente.

Activity 1: TOO + Adjective.

A) Complete the sentences with: TOO + adjective.

En esta actividad deberás usar TOO en todas las oraciones. Además de ello, deberás

usar uno de los adjetivos de la lista.

Ejemplo: He is TOO BUSY to call me.

- OLD

- FAR

- DARK

- LATE

- HEAVY

- SMALL

- LONG

- YOUNG

1. She’s fourteen years old. She’s ____________ to go to discos.

2. The library is __________________ to walk.

3. This chicken is __________________ for five.

4. The box is __________________ for me. I can not lif it.

5. The dog is ________________ to run. His legs don’t work like they used to.

6. It´s ___________________ to see in here. Please turn on the lights.

7. It´s ___________________ to catch our flight. The plane has already take off.

8. The line to buy ice-cream is ________________. I´m not going to wait in it

C) Answer the questions. Use too + adjective.

En esta actividad deberás responder las preguntas usando TOO + un adjetivo.

Ejemplo:

Can you wear a swimsuit in the Everest?

No, I can’t. It´s too cold there!

1. Can you drive?

_____________________________________________

2. Can you buy the biggest diamond in the world?

_____________________________________________

3. Do your parents go to school?

_________________________________________________

4. Can you wear your dad’s shoes?

_____________________________________________

5. Can you pick up an elephant?

______________________________________________

6. Can you wear a sweater in summer?

_______________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rutina de inicio de ciclo.(nivel principiante)

Abdominales 3 (series) de 15 (repeticiones) o sea 3x 15.

Flexiones de brazos 3 x 10

Trote continuo suave 10’.

Este trote continuó se puede realizar de la siguiente manera:

Opción 1.

1x1, 1 minuto caminando 1 minuto trotando.

Opción 2.

2x1, 2 minutos trotando 1caminando.

Opción 3.

5x1, en este caso sería 5 trotando 1caminando.

Opción 4.

Directamente 10 de trote continuo.

Posteriormente y por último elongacion.

En el caso de no poder trotar en su casa el trote se reemplaza por saltar la soga y el caminar por descanso (parados en el lugar)

regulen la intensidad puesto que saltar la soga es más intenso.

Cualquier duda, me preguntan.

Saludos Hector.

P.d. Esta rutina esta linda para ser compartida con su grupo familiar :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Educación Física

Prof: Hector Escufa

Rutina de inicio de ciclo.(nivel principiante)

Abdominales 3 (series) de 15 (repeticiones) o sea 3x 15.

Flexiones de brazos 3 x 10

Trote continuo suave 10’.

Este trote continuó se puede realizar de la siguiente manera:

Opción 1.

1x1, 1 minuto caminando 1 minuto trotando.

Opción 2.

2x1, 2 minutos trotando 1caminando.

Opción 3.

5x1, en este caso sería 5 trotando 1caminando.

Opción 4.

Directamente 10 de trote continuo.

Posteriormente y por último elongacion.

En el caso de no poder trotar en su casa el trote se reemplaza por saltar la soga y el caminar por descanso (parados en el lugar)

regulen la intensidad puesto que saltar la soga es más intenso.

Cualquier duda, me preguntan.

Saludos Hector.

P.d. Esta rutina esta linda para ser compartida con su grupo familiar :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2020

-----------------------------------------------------------------------

30/04/2020

Economia Politica

Profesor Cornor Juan carlos

Tp n3 Entrega del 11 al 15 de mayo

30/04/2020

Introduccion a la quimica

Profesor Cornor Juan carlos

Tp n3

Contaminantes

químicos del agua

Introducción

Actividad Realicen una investigación

individual que incluya:

Para tener en cuenta

Materia: Comunicación, cultura y sociedad

Docente: Roberto Vota

Curso: 5°1°

A partir del 20 de marzo comenzamos a vivir

una realidad distinta a la que estábamos acostumbrados. Ustedes, en más de 10

años que tienen como estudiantes, se darán cuenta que cambió la forma en la que

se les está enseñando y la forma en que

están incorporando los aprendizajes, pero por más que no se esté realizando de

manera convencional, con mucho esfuerzo de ambas partes, educadores y

estudiantes, no dejamos nunca de trabajar.

Para esta actividad, es muy importante que

sepan que no voy a calificar con una nota baja a quien piense diferente a mí,

critique a los docentes, al colegio o al sistema educativo. Siempre que lo

hagan con respeto son libres de escribir lo que realmente piensan. Lo que sí

les pido es que PIENSEN lo que

responden, no se saquen el trabajo de

encima. Tuve un profesor de Filosofía que nos decía que una OPINIÓN es lo primero que se nos viene

a la cabeza y nosotros lo decimos, sin pensar, sin detenernos a estudiar, a

reflexionar y que una REFLEXIÓN es

justamente esto, ver, OBSERVAR la situación,

el contexto, ESCUCHAR lo que dicen y

quienes lo dicen, para, a partir de ahí, poder elaborar dicha reflexión, con

sentido crítico y sin repetir un discurso que no sea propio.

Entonces lo que quiero es que tengan en

cuenta lo dicho/escrito anteriormente y respondan las siguientes preguntas

viendo el video que adjunto abajo. Si les surge algo que no está dentro de las

preguntas obviamente lo pueden agregar.

1)

¿Qué escuchan en los medios de

comunicación sobre la educación en este tiempo de cuarentena?2)

¿Ustedes creen que las clases

aún no comenzaron?

3)

¿Qué piensan sobre los que

dicen en los medios masivos que las clases NO comenzaron? ¿Qué les contestarían

a ellos? Argumentar

4)

¿Qué opinan sus familiares

sobre la educación durante la cuarentena?

5)

¿Qué piensan ustedes?

6)

¿Cómo nos ven a nosotros como

docentes en están nueva modalidad?

7)

¿Cómo ven a la escuela?

Esta última pregunta es

opcional, pueden no responderla. Me gustaría hacerla obligatoria pero creo, y

estoy convencido, que las mejores ideas y sentimientos nacen desde la libertad

y no desde la opresión.

8)

¿Qué sintieron después de ver

el video y responder estas preguntas?

Fecha

de entrega: 11 de mayo de 2020

---------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA N°4

PROF. MELISA MUR

MATERIA: GEOGRAFÍA

1- Lee los texto y explica cómo era la configuración del campo hasta la década del 60.

2- ¿Qué es la revolución verde? Explica cuáles fueron los principales cambios que ocurrieron en el campo a partir de este proceso (técnicas de cultivo, tecnología, tipo de producción, etc.)

3- ¿En qué consiste el proceso de agriculturización? Piensa y responde:

¿Cómo perjudica este en la vida diaria de los argentinos?

4- Define o incorpora un sinónimo de los siguientes conceptos:

· IMPORTAR

· EXPORTAR

· ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA

· TERRATENIENTES

· OLEAGINOSAS

· SEMILLA TRANSGÉNICA

· FEED LOT

30/04/2020

Sociología 5° -

Actividad n°3

Hola, chicos, recuerdan que

durante la actividad anterior trabajamos la idea de si el hombre es sociable

por naturaleza o es una construcción cultural y que partimos para ello de la

lectura de un recorte periodístico. Bueno, hoy vamos a profundizar en un

proceso que comienza desde que nacemos al que llamamos socialización. Mediante

éste procesos adquirimos el lenguaje, la capacidad de discernir lo que está

bien de lo que está mal, vamos conociendo y aprendiendo del mundo que nos

rodea.

Por favor, recuerden hacer el trabajo en lapicera.

1-Realiza un esquema de contenidos

con las características de la socialización primaria y la socialización

secundaria.

2-Da, por lo menos, dos ejemplos de

cada unos de esos procesos.

3-Después de haber leído sobre el

tema ¿creés que el hombre es sociable por naturaleza?

Socialización Primaria

Este

proceso es inevitable, y es el más importante para el individuo. En éste, la

sociedad “presenta” al candidato a la socialización ante un grupo predefinido

de otros miembros de la sociedad (en la socialización primaria este grupo es la

familia) a los que debe aceptar

indiscutiblemente. El niño no internaliza el mundo de los otros miembros como

uno de los tantos posibles: lo

internaliza como “el mundo”, el

único que existe y que se puede concebir. Por esta razón, el mundo

internalizado se implanta en la conciencia con mucha más firmeza que los mundos

internalizados en socializaciones secundarias.

La

socialización primaria supone secuencias de aprendizaje socialmente definidas:

el niño a determinada edad debe dejar los pañales, caminar, comer solo, etc. El

cumplimiento de estas etapas tiene un reconocimiento social.

Por

otra parte, se crea en la conciencia del niño una abstracción progresiva que va

desde los roles y actitudes de otros, a los roles y actitudes en general. Por

ejemplo, en la internalización de normas existe una progresión que va desde “Mamá está enojada conmigo ahora”, hasta

“Mamá se enoja conmigo cada vez que derramo la sopa”. A medida que otros

apoyan la actitud negativa de la

madre, la generalidad de la norma se extiende. Cuando el niño ve que todos se

oponen a que derrame la sopa, la norma se

generaliza como “Uno no debe derramar

la sopa”.

Uno de los

contenidos específicos que se internalizan en la socialización primaria es el lenguaje.

La

socialización primaria finaliza cuando el niño se identifica no sólo con otros, sino con una generalidad de otros, o

sea, con el conjunto de personas que lo rodean y que reconoce como similares a

él, con una sociedad.

Este

proceso de socialización primario se caracteriza por efectuarse en

circunstancias de enorme carga emocional

y afectiva.

Socialización Secundaria

Es

la adquisición del conocimiento

específico de roles (comportamientos rutinarios dentro de un área

institucional, por ejemplo, la escuela), estando éstos directa o indirectamente

arraigados en la división del trabajo.

Al mismo tiempo, los “submundos” internalizados

en la socialización secundaria son generalmente realidades parciales que

contrastan con el “mundo de base”

adquirido en la socialización primaria. Cada “submundo” supone un cierto

lenguaje, comportamiento e interpretaciones.

A

diferencia de la socialización primaria, los aprendizajes efectuados en esta

fase no implican necesariamente una

carga afectiva o emocional intensa.

Los agentes socializadores actúan en función de su rol, pero con un alto grado

de anonimato. Por ejemplo, en teoría

la escuela debería garantizar los mismos contenidos y aprendizajes a todos los

chicos sin importar quién sea el docente que dicta la clase. De esta manera, no

hay “significantes”, sino funcionarios institucionales con la tarea de

transmitir un conocimiento específico.

El

problema central de toda socialización secundaria es que actúa sobre un sujeto

ya formado (el niño socializado en la familia) y que todo nuevo aprendizaje

exige un cierto grado de coherencia con

la estructura básica que dicho sujeto adquirió en la socialización

primaria. En este sentido, el proceso de socialización secundaria debe apelar

continuamente a reforzar dicha coherencia para garantizar mayor efectividad en

el aprendizaje. Ese refuerzo consiste, por lo general, en dotar a los nuevos

aprendizajes de un carácter “familiar”. Así, por ejemplo, la escuela primaria

trata permanentemente de presentar sus contenidos y sus agentes socializadores

como muy cercanos a la realidad familiar. De este modo, en la socialización

secundaria, el presente se interpreta de modo que se halle en relación continua

con el pasado.

El

proceso de socialización nunca permite interiorizar la totalidad de la realidad

social existente. En este sentido, cada individuo tiene acceso a una parte más

o menos importante según el tipo de estructura social y su ubicación dentro de

ella. Desde esta perspectiva, el proceso de socialización reproduce la estructura de distribución social del conocimiento existente en la sociedad.

30/04/2020

5° - Política y Ciudadanía- Prof: Inés

Olijavetsky -Actividad n° 3

Hola, chicos, espero que

estén bien. Bueno, continuando con ésta nueva forma de enseñar – aprender, les

dejo un cuento, lo vamos a abordar desde la temática que veníamos trabajando: el poder. Recuerden que cualquier cosa

que no entiendan me pueden consultar.

Por favor, recuerden hacer el trabajo en

lapicera.

· Explica con tus palabras el argumento del

cuento (de qué se trata)

· Identifica, por lo menos, tres relaciones de

poder que se den en el cuento.

· ¿De qué manera podemos relacionar el cuento con

la actualidad (femicidios durante la cuarentena)?

·

LOS OJOS DE CELINA

En la tarde blanca de calor,

los ojos de Celina me parecieron dos pozos de agua fresca. No me retiré de su

lado, como si en medio del algodonal quemado por el sol hubiese encontrado la

sombra de un sauce. Pero mi madre opinó lo contrario: "Ella te buscó, la

sinvergüenza."Estas fueron sus palabras. Como siempre no me atreví a

contradecirle, pero si mal no recuerdo fui yo quien se quedó al lado de Celina

con ganas de mirarla a cada rato. Desde ese día la ayudé en la cosecha, y

tampoco esto le pareció bien a mi madre, acostumbrada como estaba a los modos

que nos enseñó en la familia. Es decir, trabajar duro y seguido, sin pensar en

otra cosa. Y lo que ganábamos era para mamá, sin quedarnos con un solo peso.

Siempre fue la vieja quien resolvió todos los gastos de la casa y de nosotros.

Mi hermano se casó antes que

yo, porque era el mayor y también porque la Roberta parecía trabajadora y

callada como una mula. No se metió en las cosas de la familia y todo siguió

como antes. Al poco tiempo ni nos acordábamos que había una extraña en la casa.

En cambio con Celina fue diferente. Parecía delicada y no resultó muy buena

para el trabajo. Por eso mi mamá le mandaba hacer los trabajos más pesados del

campo, para ver si aprendía de una vez.

Para peor a Celina se le

ocurrió que como ya estábamos casados, podíamos hacer rancho aparte y quedarme

con mi plata. Yo le dije que por nada del mundo le haría eso a mamá. Quiso la

mala suerte que la vieja supiera la idea de Celina. La trató de loca y nunca la

perdonó. A mí me dio mucha vergüenza que mi mujer pensara en forma distinta que

todos nosotros. Y me dolió ver quejosa a mi madre. Me reprochó que yo mismo ya

no trabajaba como antes, y era la pura verdad. Lo cierto es que pasaba mucho

tiempo al lado de Celina. La pobre adelgazaba día a día, pero en cambio se le

agrandaban los ojos. Y eso justamente me gustaba: sus ojos grandes. Nunca me

cansé de mirárselos.

Paso otro año y eso empeoró.

La Roberta trabajaba en sel campo como una burra y tuvo su segundo hijo. Mamá

parecía contenta, porque igual que ella, la Roberta paría machitos para el

trabajo. En cambio con Celina no tuvimos hijos, ni siquiera una nena. No me

hacían falta, pero mi madre nos criticaba. Nunca me atreví a contradecirle, y

menos cuando estaba enojada, como ocurrió esa vez que nos reunió a los dos

hijos para decirnos que Celina debía dejar de joder en la casa y que de eso se

encargaría ella. Después se quedó hablando con mi hermano y esto me dio mucha

pena, porque ya no era como antes, cuando todo lo resolvíamos juntos. Ahora

solamente se entendían mi madre y mi hermano. Al atardecer los vi partir en el

sulky con una olla y una arpillera. Pensé que iban a buscar un yuyo o un

gualicho en el monte para arreglar a Celina. No me atreví a preguntarle nada.

Siempre me dio miedo ver enojada a mamá.

Al día siguiente mi madre nos

avisó que el domingo saldríamos de paseo al río. Jamás se mostró amiga de

pasear los domingos o cualquier otro día, porque nunca faltó trabajo en casa o

en el campo. Pero lo que más me extranó fue que ordenó a Celina que viniese con

nosotros, mientras Roberta debía quedarse a cuidar la casa y los chicos.

Ese domingo me acordé de los tiempos viejos,

cuando éramos muchachitos. Mi madre parecía alegre y más joven. Preparó la comida

para el paseo y enganchó el caballo al sulky. Después nos llevó hasta el recodo

del río.

Era mediodía y hacía un calor

de horno. Mi madre le dijo a Celina que fuese a enterrar la damajuana de vino

en la arena húmeda. Le dio también la olla envuelta en arpillera:

—Esto lo abrís en el río. Lavá bien los tomates

que hay adentro para la ensalada.

Quedamos solos y como siempre

sin saber qué decirnos. De repente sentí un grito de Celina que me puso los

pelos de punta. Después me llamó con un grito largo de animal perdido. Quise

correr hacia allí, pero pensé en brujerías y me entró un gran miedo. Además mi

madre me dijo que no me moviera de allí.

Celina llegó tambaleándose como si ella sola

hubiese chupado todo el vino que llevó a refrescar al río. No hizo

otra cosa que mirarme muy adentro con esos ojos

que tenía y cayó al suelo. Mi madre se agachó y miró

cuidadosamente el cuerpo de Celina. Señaló:

—Ahí abajo del codo.

—Mismito allí picó la yarará —dijo mi hermano.

Observaban con ojos de entendidos. Celina abrió

los ojos y volvió a mirarme.

—Una víbora —tartamudeó—. Había una víbora en

la olla.

Miré a mi madre y entonces

ella se puso un dedo en la frente para dar a entender que Celina estaba loca.

Lo cierto es que no parecía en su sano juicio: le temblaba la voz y no

terminaba las palabras, como un borracho de lengua de trapo.

Quise apretarle el brazo para

que no corriese el veneno, pero mi madre dijo que ya era demasiado tarde y no

me atreví a contradecirle. Entonces dije que debíamos llevarla al pueblo en el

sulky. Mi madre no me contestó. Apretaba los labios y comprendí que se estaba

enojando. Celina volvió a abrir los ojos y buscó mi mirada. Trató de

incorporarse. A todos se nos ocurrió que el veneno no era suficientemente

fuerte. Entonces mi madre me agarró del brazo.

—Eso se arregla de un solo modo —me dijo—.

Vamos a hacerla correr.

Mi hermano me ayudó a

levantarla del suelo. Le dijimos que debía correr para sanarse. En verdad es

difícil que alguien se cure en esta forma: al correr, el veneno resulta peor y

más rápido. Pero no me atreví a discutirle a mamá y Celina no parecía

comprender gran cosa. Solamente tenía ojos —¡qué ojos!— para mirarme, y me

hacía sí con la cabeza porque ya no podía mover la lengua.

Entonces subimos al sulky y

comenzamos a andar de vuelta a casa. Celina apenas si podía mover las piernas,

no sé si por el veneno o el miedo de morir. Se le agrandaban más los ojos y no

me quitaba la mirada, como si fuera de mí no existiese otra cosa en el mundo.

Yo iba en el sulky y le abría los brazos como cuando se enseña a andar a una

criatura, y ella también me abría los brazos, tambaleándose como un borracho.

De repente el veneno le llegó al corazón y cayó en la tierra como un pajarito.

La velamos en casa y al día siguiente la enterramos en el campo. Mi

madre fue al pueblo para informar sobre el accidente. La vida continuó parecida

a siempre, hasta que una tarde llegó el comisario de Chañaral con dos milicos y

nos llevaron al pueblo, y después a la cárcel de Resistencia.

Dicen que fue la Roberta

quien contó en el pueblo la historia de la víbora en la olla. ¡Y la creímos tan

callada como una mula! Siempre se hizo la mosquita muerta y al final se quedó

con la casa, el sulky y lo demás.

Lo que sentimos de veras con

mi hermano fue separamos de la vieja, cuando la llevaron para siempre a la

cárcel de mujeres. Pero la verdad es que no me siento tan mal. En la

penitenciaría se trabaja menos y se come mejor que en el campo. Solamente que

quisiera olvidar alguna noche los ojos de Celina cuando corría detrás del

sulky.

30/04/2020

Historia 5° año -

Actividad n° 3- Prof: Inés

Bueno,

chicos, la semana pasada hablamos sobre la Guerra Fría, esta tensión

internacional que marcó muchas décadas del siglo

·

Otro proceso significativo fue

el proceso de descolonización que se desarrolló en África al finalizar la 2°

Guerra Mundial. El año pasado vimos como las potencias europeas invadieron,

sometieron y exploraron este continente, hoy vamos a ver cómo los pueblos

africanos, aprovechando la coyuntura del debilitamiento Europeo de post guerra,

comienzan sus procesos independentistas. Por favor, recuerden hacer el trabajo

en lapicera.

Explica con tus palabras a qué llamamos

descolonización.

Explica cómo fue el proceso de descolonización en la india

¿Cuáles eran los métodos propuestos por Mahatma Gandhi para lograr la

independencia?

DESCOLONIZACIÓN

La

descolonización es el proceso que condujo a los movimientos de liberación de